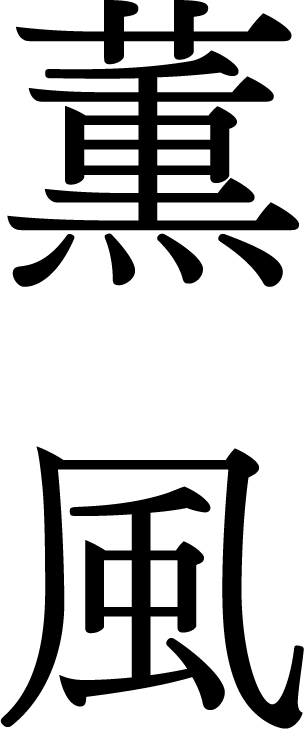

📢 薫風 Vol.27 曼波蓬萊 臺島錄音放送 📢

2024 1月號 購買請點我

定價:NT$ 420・HK$ 145

📢 關於本集 📢

一旦發出便瞬間幻化為無形,不可觸摸的聲波,該如何被捕捉?

相較於超過五千年歷史的文字,以聲波進行記錄的技術,直至百餘年前才被人類標準化利用,並以錄音形式儲存於各式載體中——從最早期的錫箔、蠟管、蟲膠,到戰後的黑膠、錄音帶、盤帶,再至近代的數位音源,回顧這一百五十年以來,已有數不清的聲音風景被捕捉入庫。

一九一〇年,首家商業唱片公司日蓄(Nipponophone)進駐,正式透過商業機制的高度流動性,使臺島音聲流竄於世界之中。無論是二十世紀上半葉日本學者在臺島的原民田調實錄——北里闌以蠟管所採集的原住民歌聲、後藤新平特請美國Columbia唱片來臺灌製的〈新高山〉及〈世界の友〉,抑或是三〇年代本地流行樂女歌手唱片、六〇年代英國學者對臺灣本土信仰儀式的音聲研究,以及匍匐民間,縱貫百年歷史的南北管樂音及廟埕文化等,「Formosa Song」一路強力輸出,在世界音聲中獨樹一幟,驕傲競豔,未曾缺席。

最初,錄音科技尚只為單純裝載語音訊號的儀器,例如愛迪生對著錫箔說出:「瑪莉有隻小綿羊(Mary had a little lamb)」,這縷聲波就這樣被「刻」進唱片了。以顯微鏡細看,可見高低跌宕、如峰如谷,宛若月球表面的凹凸紋理——那是聲波被顯化之後的模樣,然其所記錄的卻絕非無機的音聲。

世上第一隻狗明星Nipper,便因聽見逝去主人的聲音,急急跑到留聲機喇叭花前駐足:「咦,這不是我主人的聲音嗎?是不是他回家了?」原來,聲波刻痕所載,並不僅是音訊,而是情感與回憶。不論是人——或是汪星,科技承載各種期待,重新把思念的彼人帶回此時此地,領人穿越生死界限的侷限。

一九〇〇年,美國富豪曾在上班途中,利用空擋把當天行程「講入」唱片中,讓秘書次次回放,以不至忘記待辦事項,就這樣,奢侈地把最新錄音科技當作聲音便條紙來使用;同一年的地球彼端,島內的艋舺祖師廟前聚集群眾,眾人簇擁一臺玻璃罩著的奇妙機器——它居然正在發出〈天水關〉、〈哭五更〉等歌曲錄音,其聲「如伶優在腦後彈唱」。記者評論為:「有奪造化之權、獨出新奇」等語,似乎已將科學神格化,彷若科技能使逝去之物復返,再也不愁哪天與深愛之人斷了「音」訊。

時代不停推移,當代科技與聲音的合作已達爐火純青,似真若幻。初代錄音所標榜的「原音重現」看似已不合時宜,機器合成音聲可發出比人聲更完美無缺的聲調。然而,再往後,此等科技是否指引人類通往絕對美好的永恆天堂,抑或領人進入疊高通天,卻終至傾頹毀滅的巴別塔呢?

客座主編 林太崴

📢 專欄 📢

劉錡豫 寫真所見東京神田神保町「中華第一樓」與臺灣美術史的關係

陳坤毅 繁華城市街頭代名詞——臺灣的銀座風景

📢 特集 📢

范揚坤 廟埕信仰活動文化裡的音聲科技動態

林奕碩 娛神也娛人的美學

黃佩玲 帶著Nagra錄音機旅行的靈性追尋者

王櫻芬 戰前臺灣原住民田野調查錄音紀實

朱約信 淺談《來自台灣底層的聲音》是怎麼生出來的?

洪芳怡 如果在一九三〇年代,一個純純的粉絲……

王明霞 一蕊晚開的金花

林太崴 有約無來!時尚黑貓娥的造星運動

程明 歡樂的推手:紅白機的電玩音樂

黃震南 你今天講「好話」了嗎?

📢 文藝 📢

倪瑞宏 仙女的廟宇彩瓷學徒筆記

杜政偉 鐵道聞聲:一段無法再被復刻的島內旅行