Dick Thomas Johnson攝影

走在這個不夜城的繁華街時,不要忘記我們台灣人的先輩們,也曾經在這個紙醉金迷的城市裏如龍飛翔於夜空過。

台灣人。歌舞伎町。

許多人應該對這個全亞洲最大的歡樂街不陌生,畢竟它就位於全東京利用人數最多的新宿東口不遠處,也是可以一探日本娛樂場所門道的傳說之地。當然,在這裏上當被拐的事件也時常上演。

每次都和讀者講歷史、說文化,有時也應該要和大家談談「社會事」,尤其是這種「重情重義重粉味」的社會事。外地人如果真想在歌舞伎町開心愉快,最大的鐵則就是不要理會路上任何一個拉客服務生,小從居酒屋大到各種情色業者都一樣。因為按照東京都的條例,在歌舞伎町拉客是違法行為,甚至還有商店街組合掛出「拉客者100%都是剝皮店」這種招牌,其危險性可見一斑。而且風俗業其實是非常「纖細」而且很容易因為溝通不良而出問題的業種,所以在歌舞伎町不接外國客人、或是接了之後事前事後講的不一樣的店家也是不少。尤其過去在「民事不介入」的前提下,就算遇上了剝皮店也多只能自認倒楣,特別是外國觀光客。所以如果真的要去體驗一下,就請老實一點到歌舞伎町裏的「無料案內所」請人幫你介紹。當然這些人不是在作社會責任跟身體健康的,他們的利益是來自被介紹的店家營收抽成,所以理論上消費者會付出高一點的費用。但是這種多付的費用絕對划算,因為安全度絕對提高許多,而理由也很簡單——因為裏面的人員都是「公司」派來上班,靠這些店家抽成來餬口的。我想讀者朋友們大家都很內行,看到這裏就知道其中奧妙了。

金城武在1998年主演的《不夜城》© アスミック・エース

放下現實世界裏的社會事,我們來談談歌舞伎町浪漫的一面吧。在台日兩地都是巨星的金城武,在電影界的「出世作」名為《不夜城》,當時是角川的年度大作,而電影的舞台就是歌舞伎町。金城武飾演的主角高橋健一則是台日混血,生活在歌舞伎町的亞洲多國籍黑色世界裏。這個原作作家馳星周筆下邪惡卻充滿魅力的霓虹世界,也真的就是一般日本人對歌舞伎町的印象。許多熱愛遊戲的朋友們也知道,著名黑道遊戲「人中之龍」的舞台神室町,其實影射的也就是歌舞伎町。

但是歌舞伎町還真的跟台灣人有很大的關係。甚至有人說台灣人是歌舞伎町開發的先行者。

台灣人林再旺於1967年建立的風林會館(宋濟達攝影)

歌舞伎町裏有條街道叫「花道通」,也就是「人中之龍」玩家熟悉的掛滿牛郎看板的停車場前那條橫向道路,在60年代還真的有間台灣人經營的俱樂部叫做「不夜城」。就算在台灣人勢力早已消退的今天,花道通上仍然留著台灣人建設的「風林會館」等建築,甚至在剛才提到的停車場對面,大樓還是掛著「台灣同鄉協同組合ビル」(大樓)的招牌。

就像史明作為商業經營者成功的池袋一樣,相較於其他東京傳統鬧區新宿本來就發展較晚,過去的商店和繁華區大多集中在新宿車站西口方面,尤其是今天連接東西口、各種燒肉小吃林立而充滿昭和風情的「回憶小巷」(思い出横丁),更是許多台灣人立足甚至發跡之處。因為這裏正是過去戰後不久黑市的聚集地,而台灣人因為特殊的「三國人」身分,得以比一般日本人從美軍拿到更多外流物資等,所以許多敗戰前還是各大學高材生,甚至醫科學生都在生活壓力下在這個時期投入灰色的市井洪流,也很諷刺地許多人因此致富。

但是就像史明在西池袋買下店面的過程一樣,新宿西口的黑市終於還是走進了歷史,而在重新整備之後,西口方面的商業腹地也接近飽和。於是當時的台灣人們——不管原本就是資產家或是在戰後白手起家的出外人,開始把奮鬥的地點移往東口的歌舞伎町。當時的歌舞伎町比起西口荒涼許多,還是片僅在過去有個小規模黑市的破落地區,而台灣人的進入,讓這個過去比不上西口的區域,瞬間充滿了新生的活力。

林以文家族的HUMAX大樓 © Ogiyoshisan

林以文的新宿劇場(左)與東寶的新宿コマ劇場

許多人到了歌舞伎町,最常有的疑問就是東京的歌舞伎座根本不在這裏,那怎麼名字還叫「歌舞伎」町?其實這是因為過去當地的町內會長(類似自治會)鈴木喜兵衛規劃要重新振作這塊幾乎被空襲炸成平地的地區時,本來真的是計劃在此處設置一個歌舞伎表演場所以才因此得名。後來表演場因為種種緣故未能建成,但是卻讓傳奇的台灣人實業家林以文重新在這裏建立了新的娛樂租界。這位我台中科技大學的學長(日本時代是台中商業學校)出身台中地區的名士一族,他先是出錢重建了戰前頗具盛名的「新宿紅磨坊」,讓康康女郎舞群們重新出現在新宿的舞台上,隨後又在歌舞伎町興建了「地球座」、「新宿劇場」等電影院,讓歌舞伎町走出了作為娛樂要塞的第一步。而新宿劇場就位於舊「コマ劇場」,也就是今天哥吉拉飯店的旁邊,也就是「人中之龍」裏被稱為「劇場前廣場」那座有舞廳和遊戲場的大樓。後來林以文還當上了所謂的僑選立法委員,在台日都有強大的政商關係。當然,林以文早已不在人世,而新宿劇場和地球座也早已成為過去式,但是林以文的娛樂帝國仍然以「HUMAX」這個公司形式存在著,就是那間大家在日本常看到的卡拉OK機台廠商。

從高度經濟成長期到90年代為止,因為台日兩地的所得差距,讓許多台灣人當時選擇留在日本繼續生活,而歌舞伎町對這些台灣人來說,可以說是在東京的第二故鄉。但隨著泡沫經濟崩壞和兩國所得的拉近、甚至是中國系華僑的勢力增大,「台灣人的歌舞伎町」漸漸成為過去式,今天當地對台灣人來說,幾乎只是個異色的觀光景點了。然而,希望下次讀者們造訪歌舞伎町時,除了享受它的美食美酒、甚至美男和美女之外,走在這個不夜城的繁華街時,不要忘記我們台灣人的先輩們,也曾經在這個紙醉金迷的城市裏如龍飛翔於夜空過。

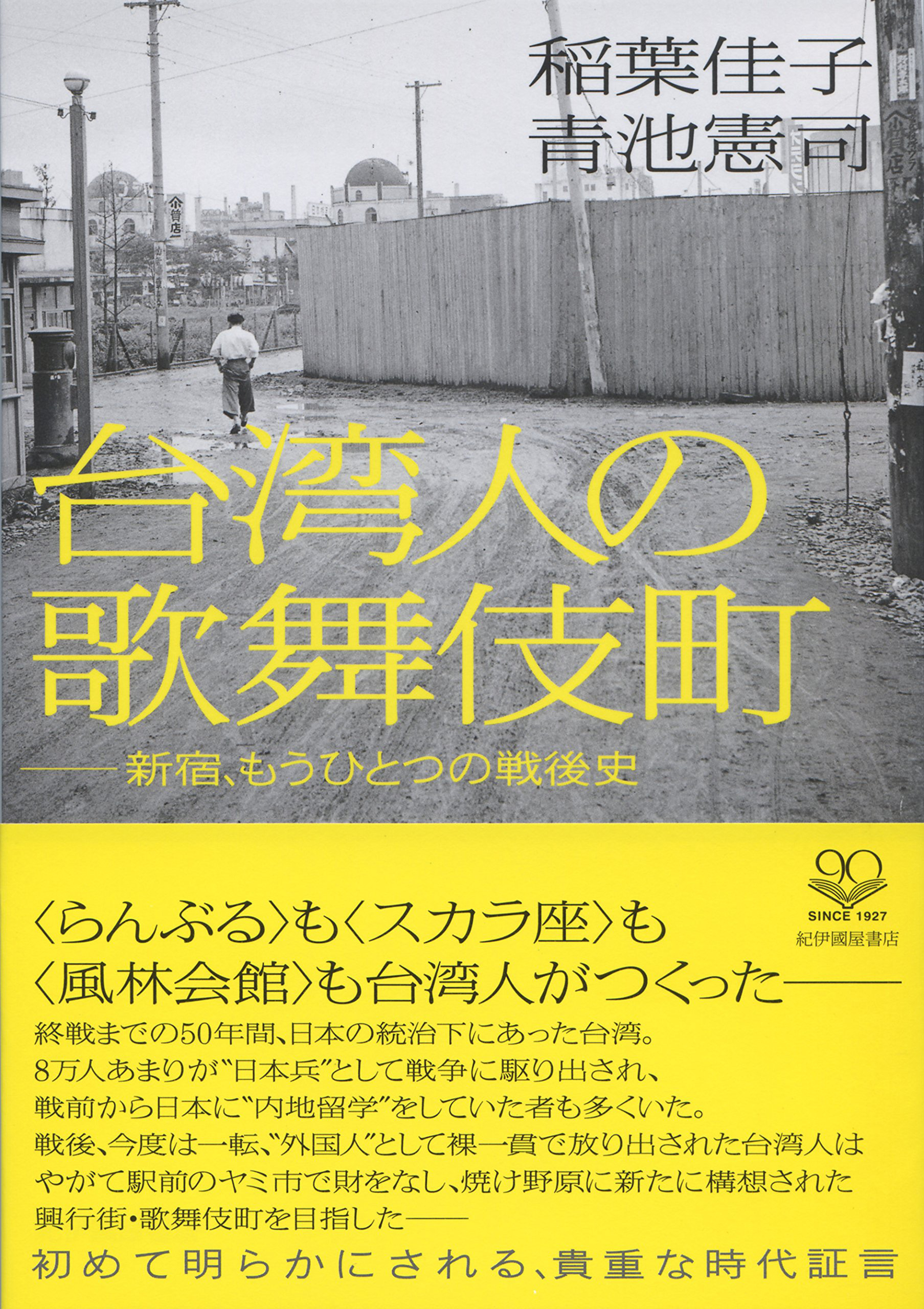

《台湾人の歌舞伎町》一書詳盡介紹了戰後台灣人在歌舞伎町的發展足跡。© 紀伊國屋書店