日本鄉間的鎮守之森(出自維基百科)。(翻攝自薰風第3期)

「鎮守」,一種根植於神道信仰下的神觀,正如字義上所見的坐鎮之意,這種信仰最早可上溯中國寺院的伽藍神崇拜。日後歷經神佛習合的信仰背景,讓日本寺院也開始勸請神明於寺內供奉。如此的祀神型態在與地方神信仰混同下,造就出「鎮守神」、「鎮守之森」的概念。究竟甚麼是鎮守?簡單來說,是指坐鎮於某地的守護神,譬如江戶總鎮守的神田明神、大阪總鎮守的住吉大社,或是福岡博多總鎮守的櫛田神社,都是這些城市赫赫有名的古社。另一方面,鎮守社的蹤跡廣布於日本列島各處,當人們面對未知的恐懼不安,加深對神靈的依靠,特別是剛來到新開拓之地,往往會積極創設鎮守之社。最具代表性的就是北海道總鎮守北海道神宮、戰前的朝鮮總鎮守朝鮮神宮,或是台灣總鎮守的台灣神社,都是典型的鎮守神社。

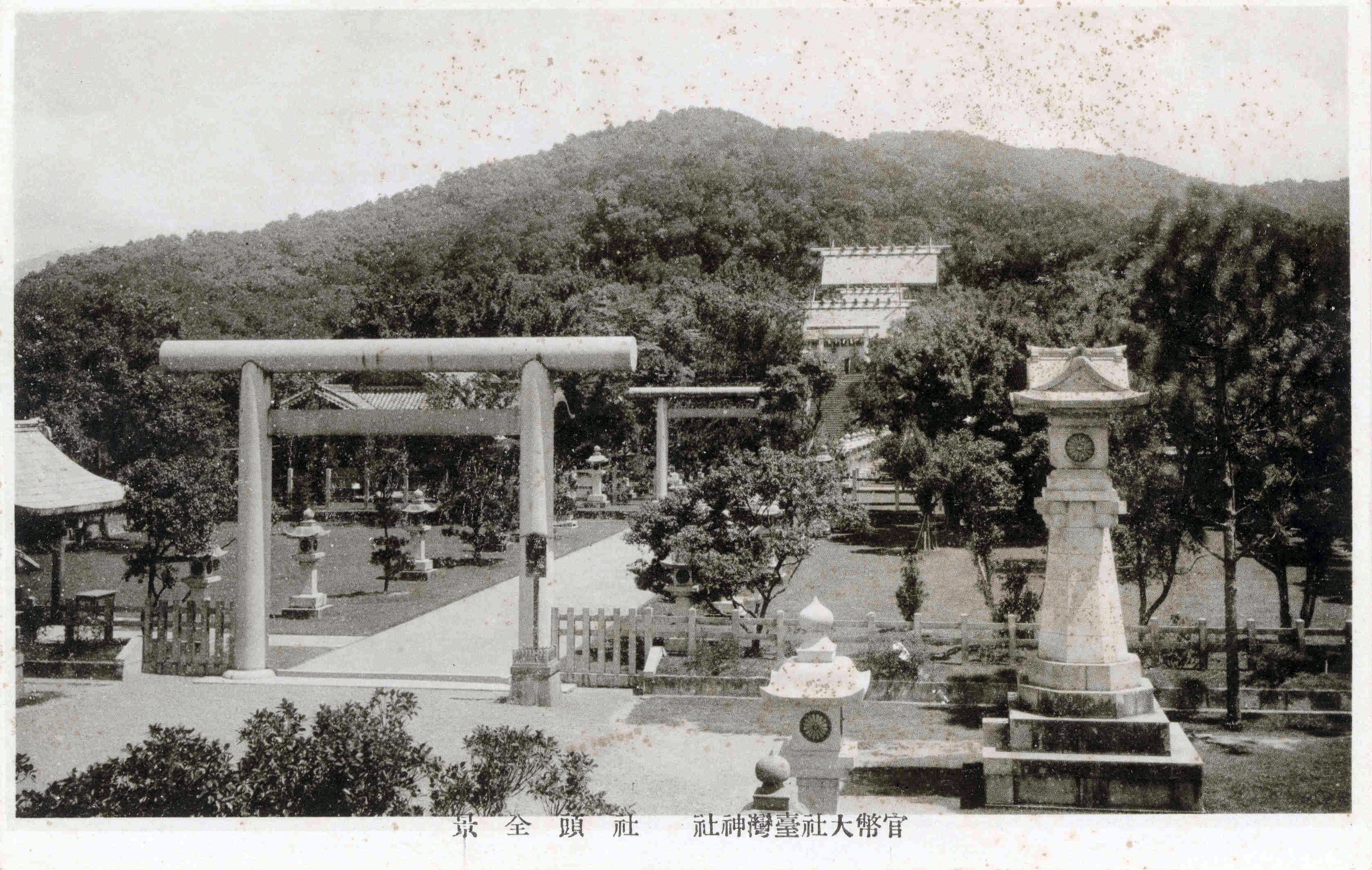

鎮守台灣全島的台灣神社(廖明睿提供)。(翻攝自薰風第3期)

鎮守的概念,有不同的層級,台灣總鎮守台灣神社即可視為戰前全台的守護之神,而在各級行政單位下,也有各自有所屬的鎮守神社。日本統治時期的台灣,從島嶼最北端的基隆神社一路南下,依序可見桃園神社、新竹神社、台中神社、嘉義神社、台南神社、高雄神社、台東神社、花蓮港神社、宜蘭神社等神道宗教設施。這些冠上縣市名稱的神社,絕大多數位於行政中心所在地。以西元1920年施行「台灣州制」的5州3廳來看,幾乎全數皆設有冠以行政中心地名的神社,唯獨「島都」台北缺席了。歷史上從未出現「台北神社」的蹤跡,但在台北近郊劍潭山麓上不是有一座名為「台灣神社」的官幣大社嗎?的確,但是設於一1901年的台灣神社,或是於1944年升格為「台灣神宮」之後,這座神社皆是以「台灣總鎮守」之姿存在,而非守護島都的「台北總鎮守」。那麼,台北為何沒有台北神社?當時台北總鎮守的功能是由哪座神社所肩負?這個問題長久以來甚少被提起。

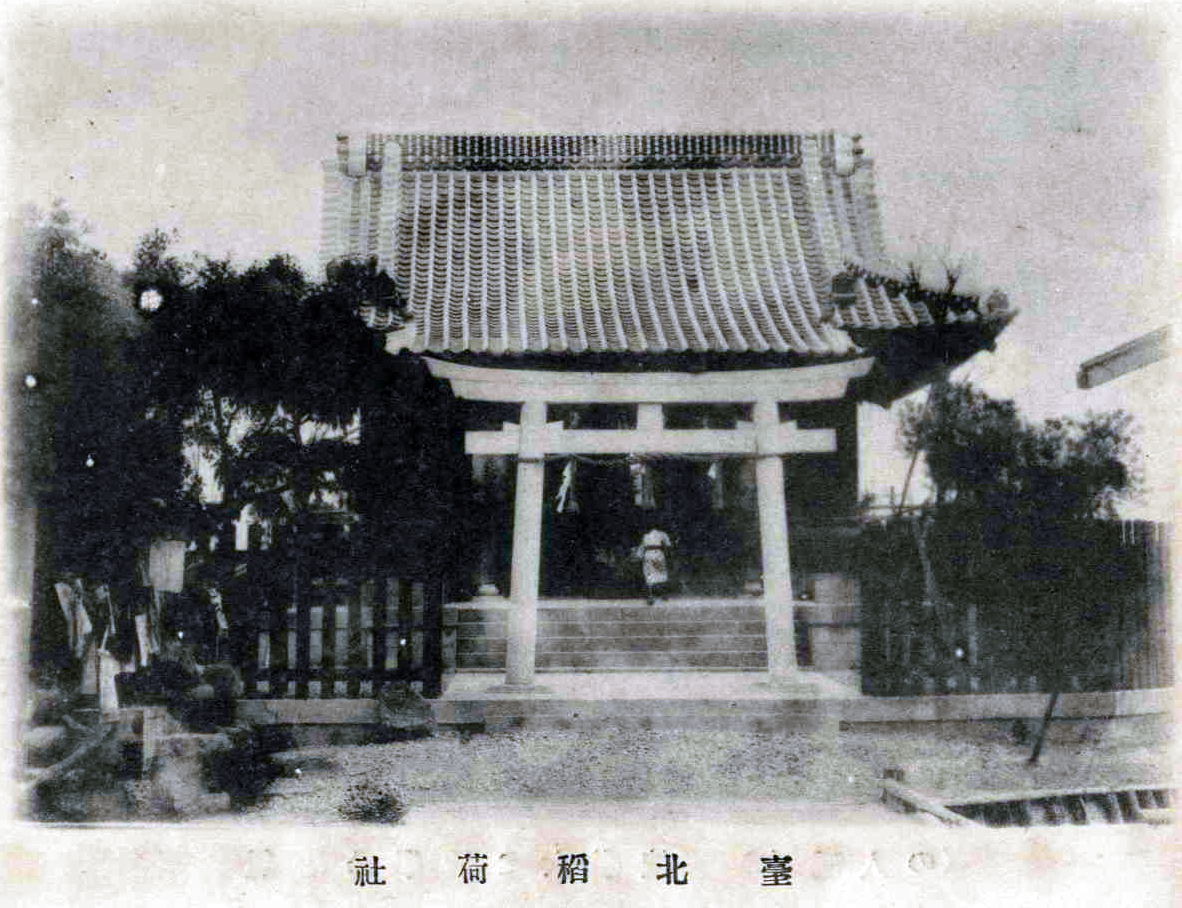

台北稻荷神社位於西門町的新起街市場旁(廖明睿提供)。(翻攝自薰風第3期)

坐落於現今「西門紅樓」旁的台北稻荷神社,其實在昭和元年(1926年12月25日改元)時,氏子信徒一度希望更名為「台北神社」,名正言順成為台北鎮守之社,只不過,最後因宗教政策考量,讓台北稻荷神社到終戰以前,始終維持原社名,但實質上卻具備台北總鎮守的功能。

台北稻荷神社於西元1911年落成於「新起街市場」(又名西門市場)旁,雖不是台灣最早設立的稻荷神社,不過因坐落於首善之都台北,且位內地人主要消費的公有市場旁,再加上這座神社獨特的創建背景及發展條件,促使台北稻荷神社成為民間主導創建的神社神祠中,首座從無格社晉升為鄉社的神社。

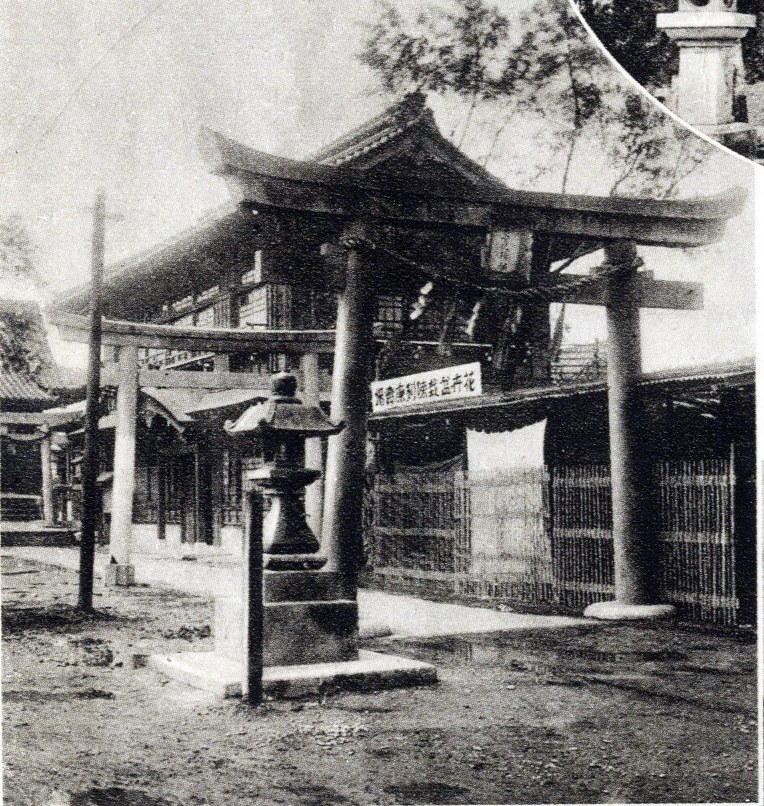

台北稻荷神社正面。(翻攝自薰風第3期)

根據《台灣社寺宗教要覽(台北州ノ巻)》等資料記載,此神社的正式名稱為台北稻荷神社,其鎮座時間在1911年6月25日。從鎮座到1937年10月19日屬於無格社,之後升格為鄉社,主祭神是倉稻魂神,並以6月25日為例祭日。這裡供奉著倉稻魂神,也就是一般俗稱的稻荷大神,其宗教屬性明顯與以北白川宮能久親王或開拓三神為祭神的國家神道神社相異。

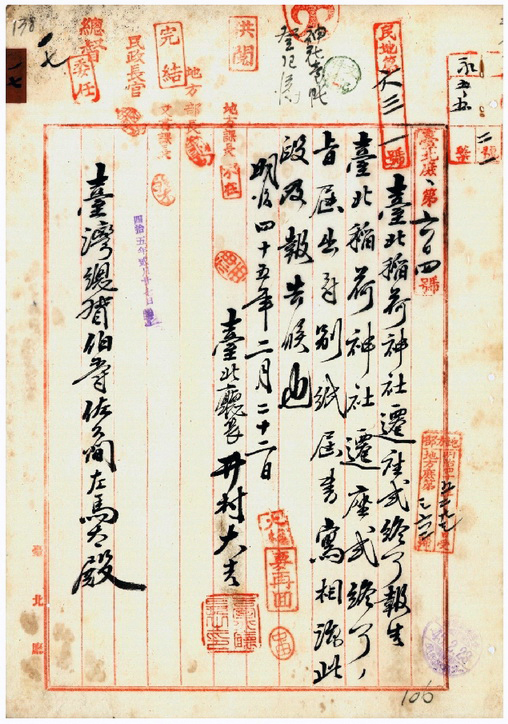

1912年的台北稻荷神社遷座式終了報告,出自總督府公文類篡。(翻攝自薰風第3期)

台北稻荷神社信徒於1926年底向總督府提出增祀祭神,以及更改社名的請求,理由在於隨著台北市內神道崇信者增加,希望增祀天照大神、明治天皇、乃木希典三祭神,並將社名改為「台北神社」,以成為具備大台北市氏神之格的神社。只不過,增祀及改名的提議似乎無疾而終,這段史話在相關史料中未見後續報導,台北稻荷神社仍繼續以稻荷神社之姿存在。

台北稻荷神社的兩層樓社務所。(翻攝自薰風第3期)

從實質發揮的信仰功能而言,確實台北稻荷社不論在神職派任或祭典上,存在著作為台北地區鎮守神社的意味,具有彌補雖坐落於台北近郊的劍潭山麓,卻因其崇高的社格與祭神屬性而與一般大眾產生距離感的台灣神社之功能。反觀該台北稻荷社於鎮座落成約20年後的1930年,耗資12000圓以全檜木打造新社務所,在這棟兩層樓的建築物中,1樓作為公共集會所,可容納200人左右;2樓為和式裝潢,作為神前結婚式的會場。如此營造結合公共與提供民眾辦理宗教婚禮的作法,顯示出該神社除了扮演著稻荷信仰的祈願參拜場域,也兼具有宛如台北地區鎮守神社的機能。

也因如此,台北稻荷神社於1937年10月20日成為全台首座升格為鄉社的神社 ,也是至1945年終戰為止,唯一非國家神道系統神社取得鄉社社格的例子,顯示出該神社獨特的發展歷程及信仰功能。

戰前的台北,除了台灣總鎮守的台灣神社及建功神社外,尚未見具備台北鎮守之格的神社。只不過,縱使在這樣的環境下,已發揮台北氏神實質功能的台北稻荷神社改名與增祀申請仍未獲許可。雖然台北稻荷神社無法名正言順成為台北鎮守之神,不過我們從這座神社除了扮演稻荷信仰在台北的信仰樞紐,同時也肩負起台灣神社大麻曆、皇太神宮大麻曆頒布、台北各地臨時性神社祭儀舉行,甚至耗資打造新社務所作為市民演講場所與神前婚禮會場等作為,皆可看出台北稻荷社獨特的發展模式。當然,身為稻荷神社,除了前述的發展模式與方向外,台北稻荷社依舊保有稻荷信仰對於民眾各種現世利益的祈願,透過祭典、御守、福豆、純金寶珠等方式,提供心靈安定與寄託的一貫做法。

本篇收錄在薰風2017年 Vol.3