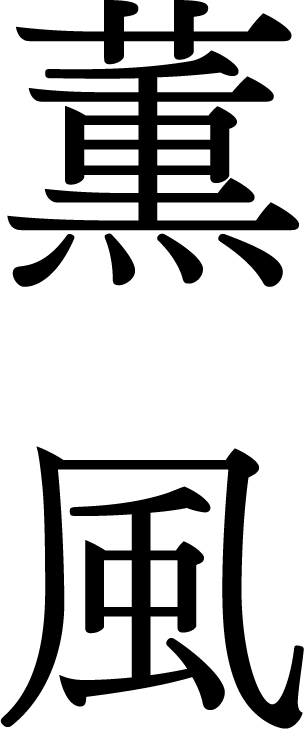

合同廳舍與大正公園(廖明睿提供)

百餘年前日本人帶來的都市計畫,意外發展出如同鄉野奇譚的黃金爭奪戰。

1907年,台南,天長節。

一早三界壇聚集了許多民眾,聽說今天台南的大事就是前兒玉總督壽像除幕式。 早上11點,地方人士、台南廳長和各國使節及官員站好位置,三發煙火向天空飛去,發出響亮的聲音。當布幕落下,雪白的兒玉總督石像身著陸軍大禮服,望向安平。在場的少女代表將準備好的紙花向空中灑去,霎時紅、白、紫色紙花飄落,現場看起來繽紛熱鬧。在總代表人蔡國琳及官員代表致詞後,大家繞行1周後到台南公館(原兩廣會館)進行午宴。

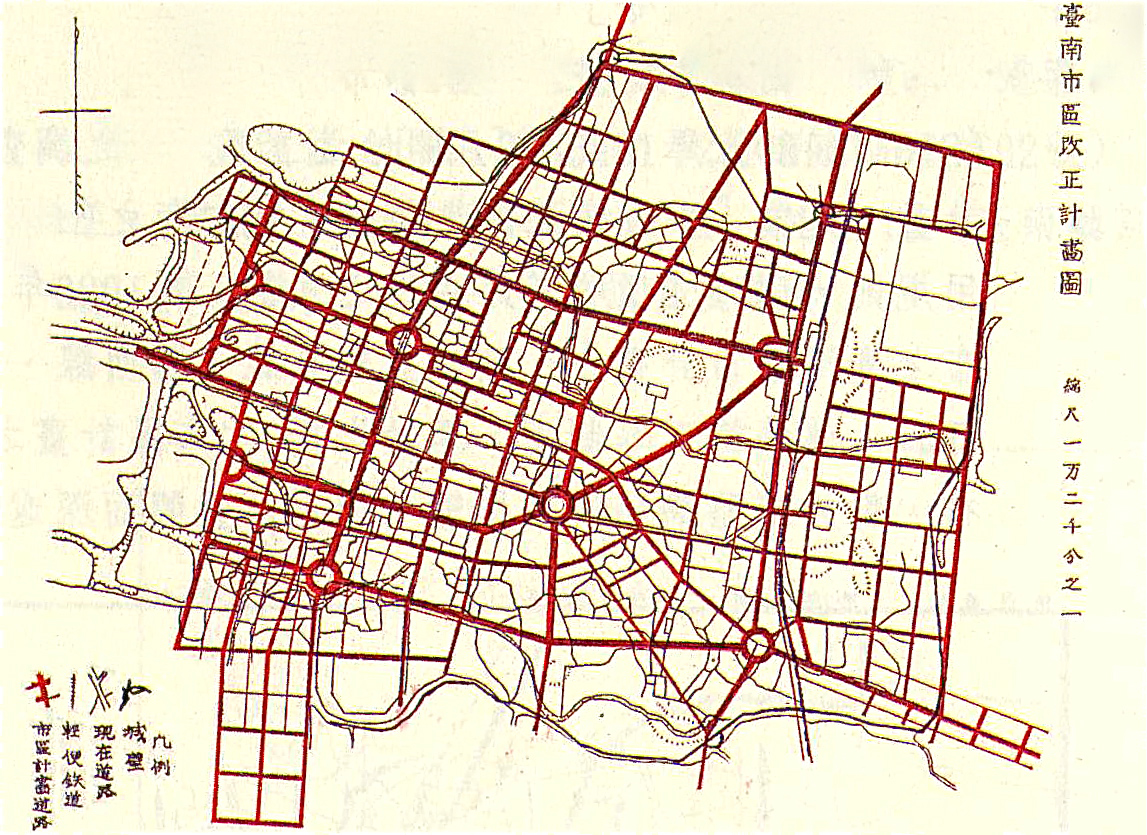

1907年剛落成的兒玉壽像(廖明睿提供)

第四任總督兒玉源太郎

台南第一個圓環

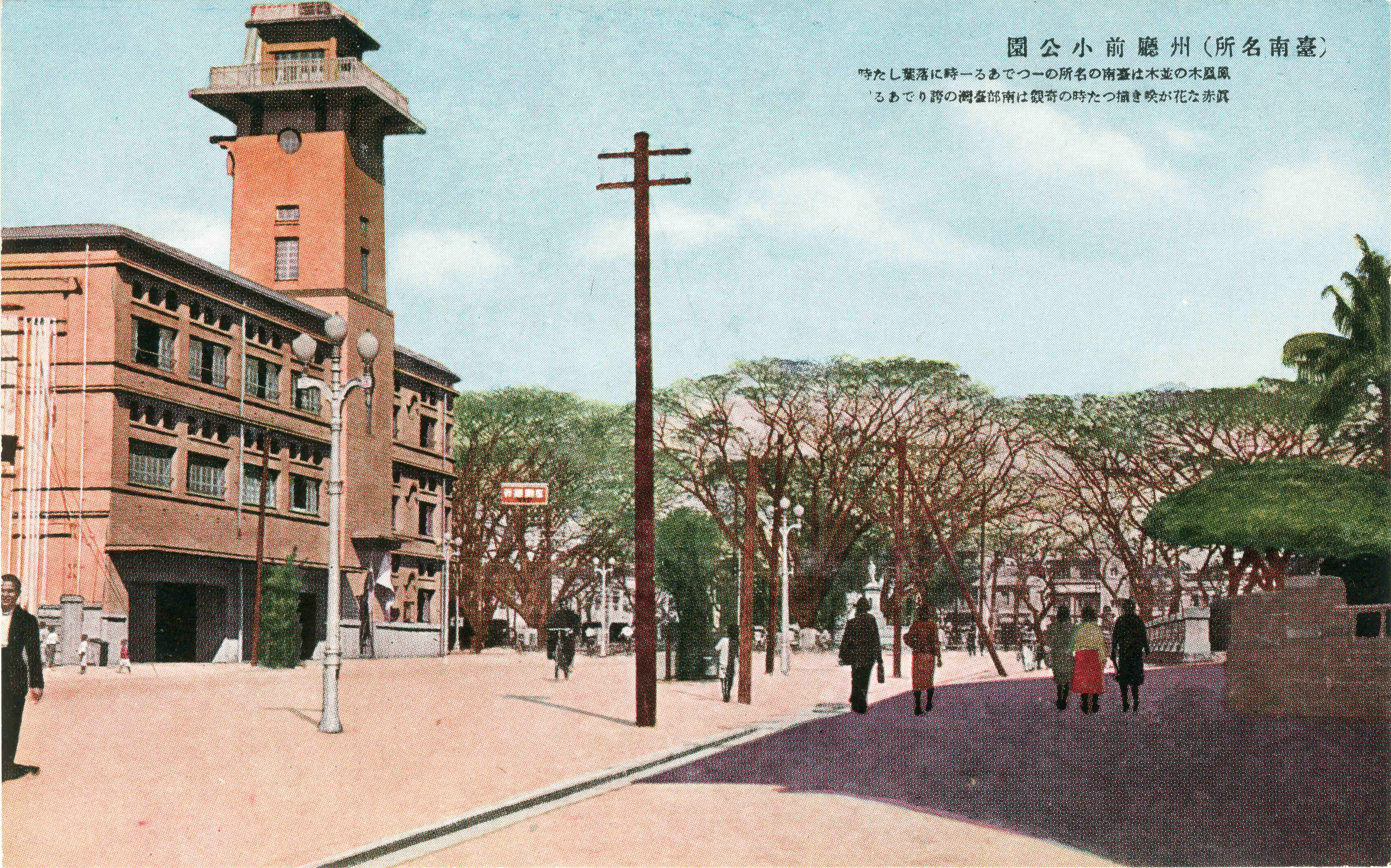

1911年臺南市區改正計畫圖,大正公園位於圖正中央。

圓形道路,台灣人叫圓環。車子到這裡,得要繞著圓圈走,這對府城人來說算是新奇。大家在一邊看著前總督的石像和道路議論紛紛,聽說歐州巴里(巴黎)的街道就長這樣子,未來這裡會種很多樹,以後是一個可以納涼的公園。而這圓環從1907年啟用,經過多次修改到今年剛好滿110年。只是當初這個圓環的位置是怎麼畫出來的?

從測候所遠望兒玉壽像(廖明睿提供)

話說1895年日人進入的台南城,是歷經荷蘭時期井字型西式街道至鄭成功時代演變成漢人街坊,在荷蘭的大街基礎發展成四坊,至清代再把較熱鬧的街區落圍起來,變成一座有圍牆的城。清代台南城街屋發展集中於德慶溪與福安坑之間,台南城內街道大部份是不規則的,加上部份的街道不寛,也無排水系統,衛生環境不佳。日治後第四年的1899年成立「台南市區計劃委員」,同年提出來的一份都市計畫圖中就有圓環的出現。

兒玉總督石像的由來

這個圓環規劃在日軍入城後聯絡安平主幹道(今青年路至民生路到安平路),位置大約就在城的中央(三界壇街),只是一開始計畫圖中的圓環面積並不大。至1906年台南廳徵收公告卻達四千多坪,當時以火防需求為目的徵收遠超過圓環所需,火防線隔年拆除遷走有100多人。至於圓環上設立兒玉源太郎石像則早在1903年就由北中南加上高雄的地方有力人士倡建兒玉壽像共四座,當時的新聞宣稱委由義大利工匠雕製(經現代鑑定為雪花石膏)。這座石像在1905年底送到台灣,當初陸路不方便,台南的石像由安平上岸,需動用30名人力才能般運,起初先放置於台南廳長辦公室。1905年日俄戰爭,兒玉總督立有功勳,因此放置的位置更加重要。當初原有兩處選擇,最後定於三界壇的圓環。

下水工程挖到金塊引起軒然大波

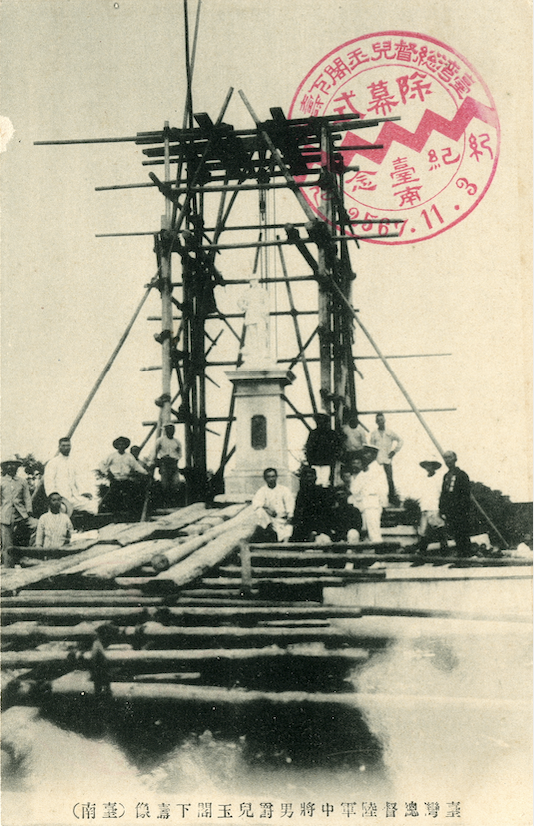

兒玉壽像施工情形(廖明睿提供)

1907年底完工的兒玉總督石像園,只有簡單的綠化,然而公園裡然當得種樹,下水道也要施工,這些工程得趕在隔年縱貫線鐵道全通式前完成,於是當局請了大批工苦力趕工。工程期間,在6月下旬有人報警指某劉姓苦力挖到12塊金塊,部份金塊被同區苦力搶走,警察一聽到消息馬上展開強力調查。這一查真不得了,原來拿走金塊的人還真不少,雷厲風行下追到21塊,金塊上刻有「王舖」及「三益」等字;另一面亦刻有「誠記」,角中則刻有「寶」字,每塊重量為98.4分(0.369公斤,約合新台幣48萬)。

金塊沒收變公共事業基金

2015年時在民宅地板下被發現的兒玉壽像頭部,台南市政府文資處提供。

因為挖到金塊的位置曾是清代名人林朝英的宅邸,當時這宅邸已由林家七房林鵠家族押給府城檨仔林有錢人王麗生,王則告訴警察不是他埋的。也因為這些金塊價值不斐,於是林鵠家族請辯護士打官司。後來林家敗訴,因為這棟屋宅在林朝英購買前就存在,前屋主分別有陳姓及王姓家族住過,因金塊的寫有「王舖」,且封存年代久遠,無法証明為林家擁有,於是充公處理。

追金案從 1908年延燒到隔年還有藏金者被追出,第一批追回21塊,第2年又追了9塊,共收押了10到20人,其中還有巡查補涉入買金塊風波。這些金塊最後被送到台灣銀行台南支店保存,做為公共事業費,其中於1910年新建的公會堂就有部份資金來自挖金事件。

台南州道路與政治的核心

大正公園(廖明睿提供)

以兒玉壽像園為中心的圓形道路開闢後,官方說法是三界壇火防線,民間說法法則是兒玉壽像園、兒玉公園、中央公園等名稱。直到1916年台南市公佈改制町名,藉由這次的行政命令從此定名為「大正公園」。大正公園周圍也隨著台南廳舍完工、台南博物館(兩廣會館)遷移、第一代武德殿興建(後原地改建歷史館),加上原本的測候所,附近慢慢變成公署建築群聚地。

過去的大正公園,現在成為湯德章紀念公園。© 馮大衛

台南第一個圓環,7條道路的中心,100多年來車馬喧闐,歷經政權轉移,大正公園戰後改名為民生綠園。在城市的擴張下,官署不敷使用遷移他處,這裡雖然不再是政治中心,但依舊是台南市重要的道路軸線。戰後,兒玉的石像不見蹤影,1966年立上孫文銅像;1997年改為「湯德章紀念公園」。在這個一開始就帶著政治符碼的圓環,那些挖金的故事,有如朝露一般,在太陽升起時,蒸散無蹤。

© 陳秀琍