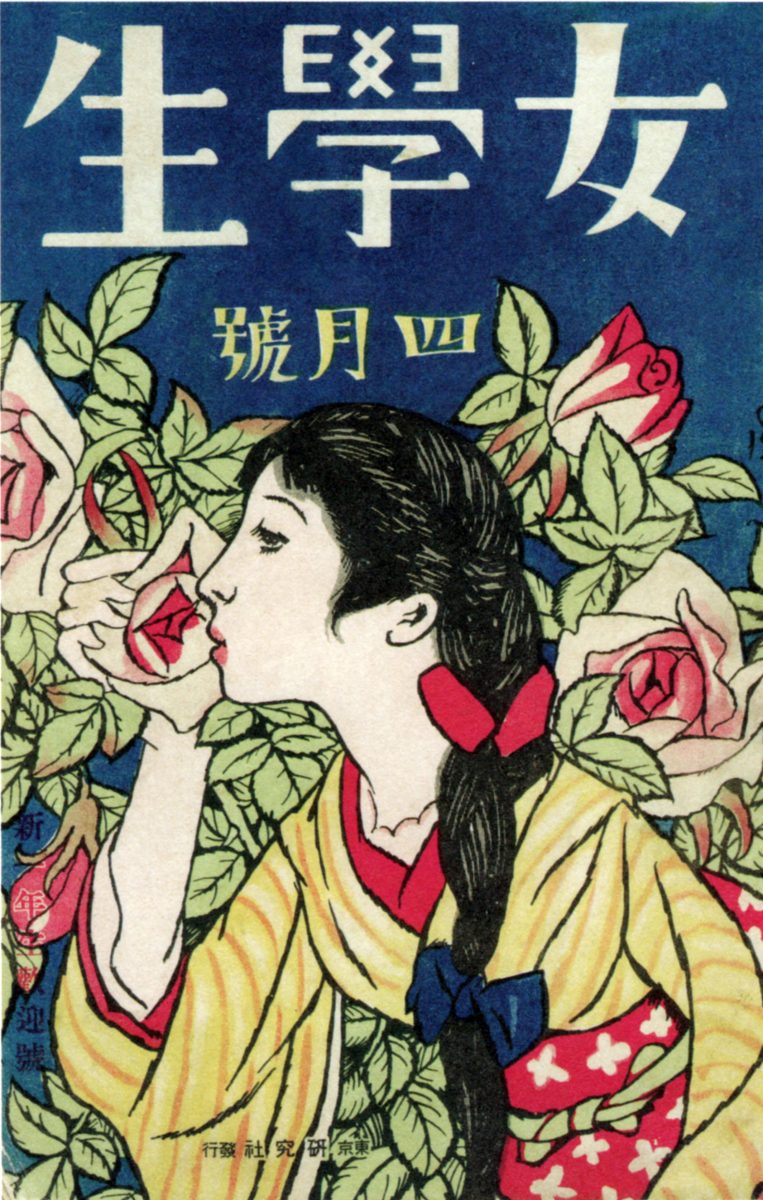

竹久夢二繪

二十一世紀的今天,我們可以在書本或展覽中,看到日治時期高等女學校的老照片。這些身穿清純典雅制服的摩登女孩們,無疑是台灣近代史上的天之驕女。但不可否認的,在當時種族和性別的不平等結構下,依然有多數不受到眷顧的女孩們承受著無奈及傷痛。

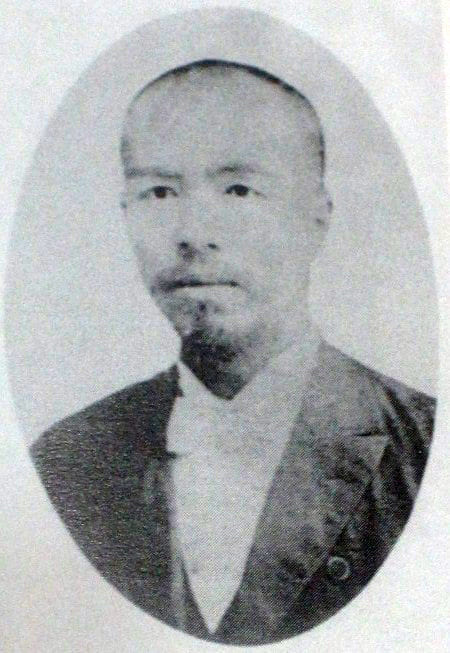

二十世紀日本當局在台辦學之初,僅以台灣男性為主要對象。他們企圖培養一批通曉日語與近代知識的菁英,作為協助統治之用。但也有不少教育界日人認為,還必須搭配女子教育,才能達到相輔相成之效。一九〇八年,兼任新竹尋常高等小學校和公學校校長的高木平太郎,在《台灣教育會雜誌》發表的一篇文章指出,從學校畢業的本島男學生們,若不在政府機關任職,在家待不到幾年,學到的東西馬上忘得一乾二淨,回到受教育以前的原始狀態。這裡的「文明破壞者」,就是家中的母親和妻子,一群不諳日語、沒受過新式教育的台灣女人。如果不網羅這個階層的台灣女性,殖民地教育恐徒勞無功。這篇文章,一語道破了台灣女子教育的殖民意義。

高木平太郎

日治時期學校的魅力何在?許佩賢教授非常傳神地把它形容為「魔法學校」。有別於嚴肅的傳統書房教育,新式學校不但有令人耳目一新的校園、國語(日語)算數等學科,還有歌唱、體育、美術等等活潑的術科,深深抓住了孩子們的心。可惜魔法並不眷顧所有的台灣孩子,因為殖民地經營投資選擇下,教育優先鎖定的對象是仕紳階級的子女。

一九四三年台灣開始實施義務教育之前,女孩能否走入校園,取決於出身家庭。家長具備支付學費、教材費、制服等開銷的經濟能力固然是基本條件,但最重要的關鍵,則在於家長能否接受女兒上學的新價值觀。令人驚訝的是,「男女七歲不同席」的傳統禮教,竟在台灣成為日本領土的幾年後,就快速地崩解。

只收男學生的大稻埕公學校(廖明睿提供)

壯麗宏偉的國語學校附屬小學校(廖明睿提供)

一八九五年甲午戰後,台灣仕紳們不得不接受被割讓的現實,並試圖在殖民地體制下維持日常運作,進一步鞏固家族的在地政經地位。他們接受新時代與新觀念的速度,遠遠超過後人的想像。早在一九〇〇年,天然足會已誕生於台北,在官民協同下,對台灣仕紳階層大力宣導纏足解放觀念。短短十五年間,台灣的放足運動成功落幕,女性們比對岸中國提早數十年,告別了幾百年來的三寸金蓮。到底是什麼因素,讓仕紳家庭如此迅速地與傳統訣別?

本篇完整內容,詳見薰風2019年 Vol.10