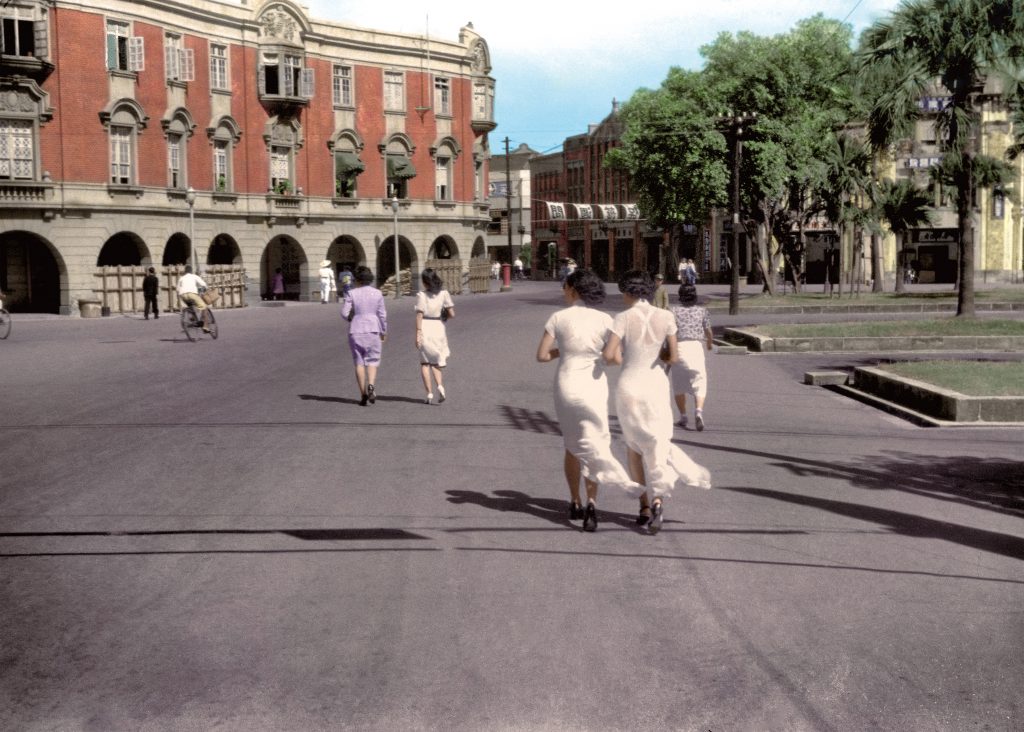

〈婆娑〉,李火增攝影(現臺北西門圓環周邊)

如今我們所嚮往的,或許並非身為帝國一份子的日本時代,但我們所思慕的,是那個臺灣史上從未有過的「文明時代」、那些美麗的人們以及他們真實的優雅存在。

歷史就像鐘擺一般,當擺盪到一邊極限時,注定隨著反作用力盪向另外一邊的宿命將緊接而來。當我們首度眼見日治時期「臺灣總督府登錄寫真家」李火增所拍攝位於現在臺北市中華、衡陽路口一景,原本遭到黨國教育推向一端的認知鐘擺,突然之間變得充滿疑惑與驚愕,如此的街景讓人覺得陌生且不敢置信。照片中左方的「臺灣日日新報社」美麗建築早已不復存在,而走在原本「三線道」上的婀娜身影則彷彿是夢境一般。這樣的「認知衝擊波」有如海嘯一般陣陣襲來,不斷潰蝕著原本堅固無比的「黨國史觀堤防」,終究憑藉一只手指塞住縫隙,並無法抵擋真相的巨浪。

〈車亭〉,李火增攝影(現臺北中山北路長安西路口)

當座落在通往臺灣神社「敕使街道」上的「林田桶店」招牌映入眼簾,看似熟悉的建物與街道再度讓人困惑,無法與曾受的教育認知相串連。原本「理當」衣不蔽體的時代、「理當」悲苦饑饉的人們,在街頭候車一角卻呈現出完全不同的光景,況且由佇候公車一事足以得知影像中只是一般的市井小民。在當時建成町一帶,整潔得體的服裝、秩序井然的舉止,加上和、洋、漢各式風格穿著的人群,同處在一個空間裡竟是如此毫無違和感!面對如此優雅的天、地、人,任誰心中擺盪到極限一方的鐘擺都將鬆動,於是我們慢慢進入真正屬於我們父執輩的時代,層層的不解與疑惑,因為眼前的真相而漸漸明朗,原來我們從不曾真正理解過阿公、阿嬤生活過的臺灣。

〈歸途〉,李火增攝影(臺北建成町)

臺北大稻埕地區有句俗諺「日新公,蓬萊嬤」,代表上述兩所公學校是男、女分校。在蓬萊公學校女生的歸途上,最引人注目的首先是乾淨的街道及可愛的制服。當藉由影像走入父祖的世界時,最常見到的莫過於和現今日本相同的潔淨街道,起初會認為是為了「宣傳」的修圖之作,但在大量閱讀數萬張民間攝影家的作品之後,終於明白那是來自於「生活上的必然」。街道上郵筒左方靜置的木箱名為「護美箱」,現在日文雖然書寫成「ゴミ」,但是原本的漢字即是「護美」二字,家家戶戶門前均設有該設施,每天早晚清潔自己的負責區域早已是日常生活的一環。於是,我們再度漸漸愛上那個時代,愛上那個具備美德的時代。公學校女學生路經的攤販,定神一看「暖簾」招牌上寫著「冰咖啡」(冷やしコーヒ),如果那是一個路邊攤就有賣冰咖啡的時代,那會是一個什麼樣的時代?自然而然地,長年被刻意醜化的時代、被蒙蔽的心,再一次隨著影像甦醒,並且對其背後蘊藏的意涵深深著迷。

〈甘味滿台香〉,李火增攝影(臺北建成町)

在大稻埕建成町街上,一個販賣甜點的攤販,店主專注地為婦人顧客打點商品,神情是如此的恬淡自信。仔細端詳這個名為「滿台香」的甜點舖,讓人熟悉的鬆糕、花生糕甚至還有日式麻糬、西式吐司赫然在列;精雕木刻與雕花毛玻璃的華麗攤子固然令人無法置信,而身穿西式背心的整潔店主更是讓人格外驚艷。那是一個眾人競相標榜身為紳士、淑女的「文明時代」,即使是區區販夫走卒也盡力扮演好自我角色的時代。原來,「文明」兩字不在GDP的高低、電商支付的普及率,而是在我們心中的自我期許!

〈臺灣女學校運動會〉,鄧南光攝影(臺北文武町臺北第一高等女學校學生)

身為文明人的自覺不僅出現在成年人的身上,在年齡等同現今國中生的女學生身上同樣有著強烈感受。州立臺北第一高等女學校排球校隊女學生,即使在炎夏的競技中香汗淋漓,依然呈現做為知識份子的「青春」,無愧於其「正直、強健、賢淑」之校訓。那是一個先學好做人處事、鍊成健康體魄,最終學習養成學識的年代,正是因為瞭解到「修業」並非理所當然,對於成為社會菁英貢獻己力的原動力絕非來自求得一紙文憑。眼神中流露出的自信,讓人忘卻她們的實際年齡,而這樣的堅毅眼神則是屢屢出現在不同的影像上。於是,我們再次發現那是一個我們所不曾理解過的時代,對比時下的種種荒誕不羈現象,這些曾經在我們父執輩血液中的美德,是如此令人心生嚮往亟欲喚回。

〈臺灣神社祭〉,鄧南光攝影(臺北京町二丁目)

1942年10月28日,「臺灣神社祭」擴大舉行,從臺灣神社出發的神輿順著「敕使街道」南下大稻埕,往西穿過北門後沿著京町通來到終點新公園。沿途臺北各街町派出迎神隊伍,各出奇招妝點祭典場面,不分內地人、本島人莫不萬人空巷爭相湧向街頭慶賀。當這些被掩蓋的影像逐漸被發掘而出,透過傳播親眼目睹進而讓人心生艷羨,對自我歷史認知的鐘擺則被推向另一端。重新累積、建立斷裂時代的記憶,我們終於明白長輩們為何總是對其充滿懷念,甚至連流行歌中也曾出現「叔公講日本時代伊上蓋勇」的歌詞。原來,我們從不曾真正走入過他們生活過的臺灣,如今我們所嚮往的,或許並非身為帝國一份子的日本時代,但我們所思慕的,是那個臺灣史上從未有過的「文明時代」、那些美麗的人們以及他們真實的優雅存在。