繪師「氫酸鉀」是1972年出生於彰化的台灣青年,從1992年至今已持續20多年的繪畫創作,作品主題大部份圍繞在台灣的日本時代。除了服裝特色之外,還有一些個人觀察的小細節,能強烈感受到時代氛圍,非常具有個人特色。作品風格多變強烈,有時溫暖而細膩,人物都有著桃花般粉嫩的臉頰,氣氛中卻又帶著一絲滄桑的時代感;有時強烈又灰暗,人物佈滿廢棄鏽化的金屬質感,作品瀰漫混亂、不穩定又寧靜優雅的矛盾氣質。在他的作品中,日本時代是一個既真實又夢幻的次元,那些曾在台灣這片土地上奉獻一生的人物,在他的畫筆下甦醒,以最燦爛的容貌與我們對話。

武士道教育的發信地—武德殿

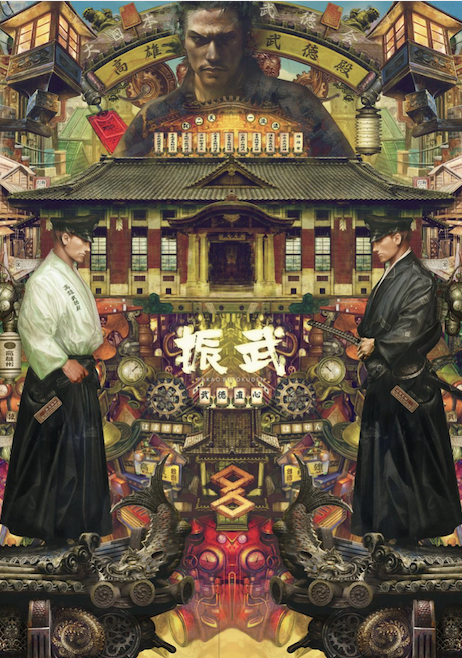

〈振武館〉

「武德殿」是大日本武德會(1895年—1946年)基於學習武德、獎勵武道、提升國民士氣等目的而設立,主要做為劍道、柔道、弓道、槍術、居合道等武道的教學場所,在日本內地以及台灣、滿州、天津等地都有設立。

1906年,「大日本武德會台灣支部」成立,積極推廣武道教育,特別在州級的台中(1912)、高雄(1924)、台南(1936)等地建設武德殿。其中,高雄的武德殿有「振武館」的別名,戰後雖遭閒置荒廢,然而在1999年被列為高雄市市定古蹟後,於2004年完成修復,現在仍做為劍道場使用。

其他在新莊、大溪、彰化、南投、新化、旗山、屏東、龍潭、二林、枋寮等地也設有武德殿。在新竹少年刑務所、台中刑務所、台南刑務所嘉義支所、台南刑務所等地還設有「演武場」,教授武道做為更生教育,這些文化資產多數被保存至今。

日本統治下第三代—台灣大和撫子

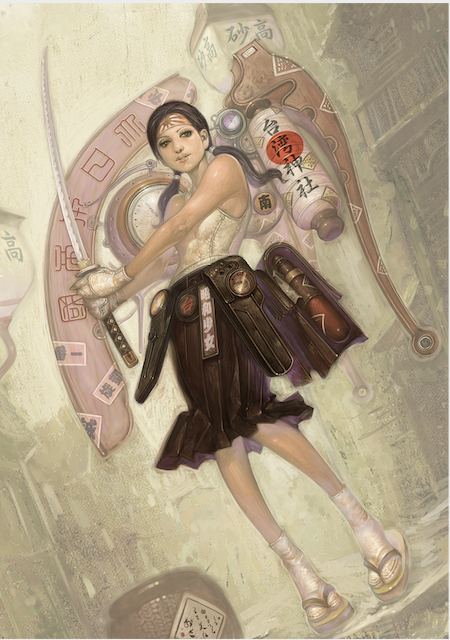

〈昭和少女與日本刀〉

日本時代初期的台灣女性,還留有清代時纏足的惡習,也無法接受教育,生活在缺乏尊嚴與權利的社會。台灣總督府著手改善女性人權,首先於1898年創設大稻埕公學校女子部,給予女性接受教育的權利。當時兩名女學生的學籍記錄被保留下來。日本領台五年後的1900年開始禁止纏足,解放女性。1904年,女子教育正式實施,與內地同樣以「賢妻良母」為教育主旨。台灣現在的眾多女校當中,有許多是在日本時代創設的。

昭和時代出生的少女們,是日治之後的第3代,她們一出生就是日本人,被當作是「大和撫子」來養育。然而,1941年後處於大東亞戰爭戰時體制之下,她們和內地的少女們一樣,不得不堅定、頑強地活下去。

畫家氫酸鉀的作品中,清秀且帶有透明感的台灣大和撫子堅強地拿著日本刀,毅然面對命運的姿態被描繪得栩栩如生。

日台的結晶,貫徹正義為台灣的自由殉難

〈湯德章〉

坂井德章,又名湯德章,出生於台南,父親德藏出身熊本縣,母親湯玉為台南人,所以是所謂的「灣生」。父親德藏因西來庵事件而殉職。

由單親撫養長大,雖然經歷許多苦難與波折,最終學歷只有小學,但他遠赴內地,進入中央大學預科學習法律,並通過文官高等考試的司法科與行政科,之後回到台南開設律師事務所。

日本戰敗後湯德章選擇留在台灣,後來中國國民黨統治下的台灣發生228事件,當時他擔任台南市的人民自由保證委員,盡力保護台南的學生免於國民黨軍的報復、虐待及殺害。湯德章的行動引起國民黨的反感,將其逮捕後在台南市區遊街示眾,最後於台南大正公園槍決。

湯德章當年殉死的大正公園,現已改名為「湯德章紀念公園」,園中設有他的銅像。2014年起,台南市政府將湯德章的忌日3月13日定為「正義與勇氣紀念日」,並於每年舉行追思典禮,以紀念這位為台南而死的台灣英靈。

第三任台灣總督—乃木希典

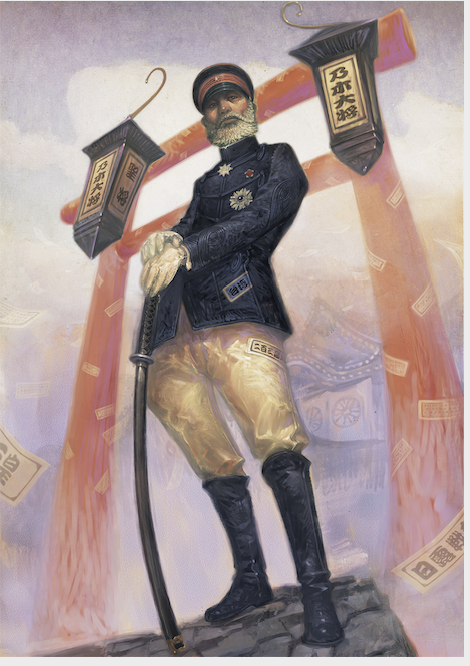

〈乃木希典〉

乃木希典中將(當時的軍銜)於1896年10月至1898年2月間擔任台灣總督。乃木在台灣積極進行教育、醫療、道路建設,並用漢語來推廣明治天皇的「教育勅語」。另外,他對於身為統治者的日本人要求嚴守紀律,對於台灣人則要求改善惡習。乃木將軍可說是第一位形象良好的台灣總督。

他於1897年走訪苗栗南庄時,見到當地泥濘難行的坡道,便下令鋪設石階;這段石階被稱為「乃木坂(乃木崎)」,現今仍然保存著。

乃木將軍之妻靜子與母親壽子,陪伴他赴任台灣。然而,來台兩個月後壽子即因病過世,一部分的骨灰被埋葬在台灣。當時為她建造的鳥居(另一說為明石元二郎祕書官鎌田正威之鳥居),和第七任台灣總督明石元二郎之墓與鳥居,一同保留於台北市的林森公園內。

歷任台灣總督中,第3任的乃木希典、第4任的兒玉源太郎,都是在日俄戰爭中表現活躍的「軍神」級重要人物,由此可以窺知,日本希望成功統治台灣的意念有多深。時至今日,從台日歷史來看,這兩位依然是扮演重要角色的人物。

五歲赴日留學,接受英才教育的台灣新女性高慈美

〈高慈美〉

高慈美1914年出生於高雄岡山,是高家的次女,家族為台灣南部長老教會世家。父親高再祝自總督府醫學校畢業後,在岡山開業行醫,而她的母親許美也同樣有一個當醫師的父親。

高慈美自幼即接受英才教育,開始學習鋼琴。5歲時到東京就讀幼稚園,1923年因關東大地震曾短暫返台,四年後再度前往內地,入學下關梅光女學院;1931年進入帝國音樂學校就讀,正式專修鋼琴。在學期間即以鋼琴家的身分活躍,參加多場演奏會。1935年台灣中部大地震發生後,為義捐活動返台於37處地點舉行演奏會,甚至曾登上《主婦之友》雜誌作為寫真偶像,其美貌也是相當突出。

1932年時,高慈美與台北富商李春生的曾孫李超然訂下婚約,待高慈美回台後,兩人於1937年完婚。返台後,她在專職主婦之餘,也進行音樂工作與音樂教學,直到戰後也仍透過「台灣文化協進會」等團體持續著。往後,於省立師範學院(現台灣師範大學)、靜修女中、純德女中等學校教授鋼琴。1970年更升任全台灣第1位鋼琴女教授。

高慈美在戰前、戰中、戰後都是耀眼地活著,毫無疑問是台灣摩登新女性的代表人物。