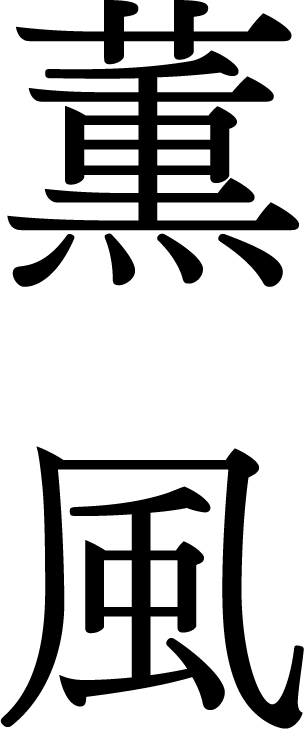

1935年台灣博覽會時的音樂堂(出自www.taipics.com)。(翻攝自薰風第3期)

新公園的歷史,就是台北的文明開化史。

台北的中央公園

新公園設計圖(出自國史館台灣文獻館)。(翻攝自薰風第3期)

座落在舊台北城中的228和平公園,曾經有個歷史悠久的名字——「新公園」。從新公園大致出現時算起,已經過了百餘年。至於如此年長的公園為何叫作「新」公園?那是因為有個比它更老的圓山公園。時至今日,新公園之名對於現在穿梭在南陽街的高中生來說已經沒有印象,大多數人也不太清楚新公園的歲數,就連它100歲時,也沒有人特別為它慶生。不過,慶生並非重點,而是我們如何看待具有歷史厚度,又不算是建築物的這個公共景觀場所。

1905年新公園首張設計圖。(翻攝自薰風第3期)

公園的誕生是一個不斷變動的過程。從新公園大致成形的1905年算起,只是一種具象充其量的算法,所謂「公園」只是一塊在市區改正地圖上的指定範圍。不過,環顧地圖上,這塊與總督府(預定地)、總督官邸、民政長官官邸比鄰的土地,我們就不能忽略這個公園的重要性。

隔年10月,兒玉源太郎總督的雪白大理石像被樹立在公園南側,石像面望公園南門,這可被視為初代的公園正門。當時的公園植樹甫立,沒有太多造景,公園北側尚充滿了各單位的房舍以及天后宮,完全不是現今有博物館與小橋流水的樣貌。往後公園的建設由南往北,1908年,後藤新平民政長官的銅像出現在穿越公園的東西向中央通道;4年後公園北面的各建築已被清空,開始籌劃「兒玉後藤紀念館」(今台博館)。1910年代後,公園最主要的通道是連接西側門與台北病院的東西向中央道路,這是分隔公園南北半部最寬敞的道路。在北側的兒玉後藤紀念館尚未出現前,公園主門便設於中央通道往台北病院的東門口。

隨著時間推移,10年後,公園內出現了音樂堂,也移植保存了清代留下的旌表等。1915年時巨大的兒玉後藤紀念館落成,隨即將建築交給總督府博物館充作館舍使用,這時公園的北側已經一掃過去10年的雜亂。同時,因紀念館建設而設計的日式心字池及正後方的西式圓形花壇,也為博物館後方帶來另一種景致趣味。隱含著和洋混搭風格的新公園,在北面活絡之後,進入南北完整串連的時期。

台北帝國大學預科生在新公園與台灣銀行頭取柳生一義合照,該銅像戰後被改為孔子銅像。 (翻攝自薰風第3期)

洋花、洋樂、洋食

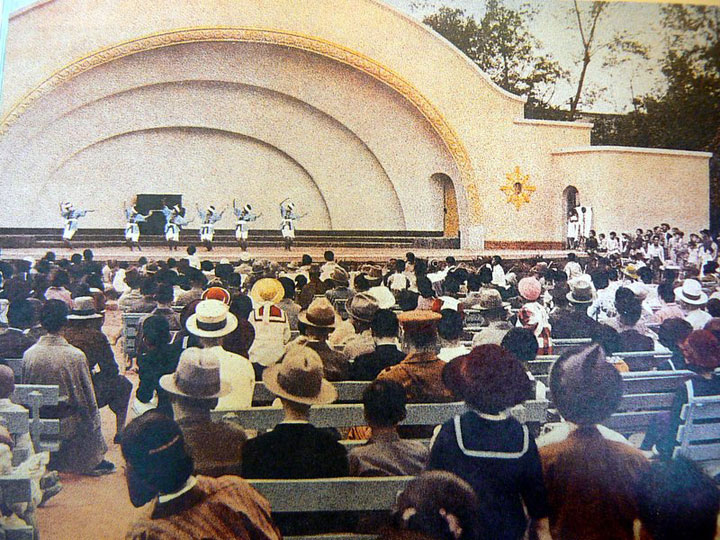

聆聽音樂會的人群。(翻攝自薰風第3期)

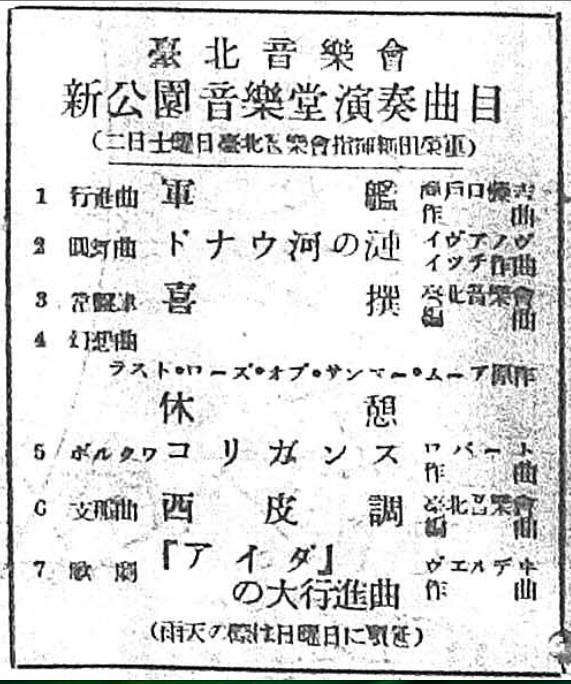

1930年的音樂堂演奏曲目。(翻攝自薰風第3期)

為了妝點景觀,總督府土木局的野村一郎技師在兒玉石像周圍採用西方造園中的花壇排列,利用植物的高低、花葉特徵與色彩來做鋪陳,是歐式花壇中常見的技巧(與現今新公園中乏善可陳的排列完全不同)。他利用蒲葵、扶桑、矮杜鵑、竹柏、石竹、彩葉草等植物作元素,是台灣各公園設計中出現西方造園術的濫觴。另外,同為西方文明內涵要素的音樂,很早便在這裡出現。許多到台北醫院看病、探病的人,遇公園有演奏時,信步到新公園音樂堂聆聽演奏,特別是仲夏週日夜晚的固定演出,在音樂與噴泉的妝點下,一般民眾也能享受西洋的風雅氣息。

日本時代遊客如織的新公園(出自www.taipics.com)。(翻攝自薰風第3期)

除了洋花、洋樂之外,不可忘的就是洋食。公園中初期就存在的「台北俱樂部」於1912年(明治45年)轉型成為ライオン(Lion)喫茶店,經營至1933年。當時,喝1杯以洋風為賣點的紅茶或咖啡可是要價不斐。除了咖啡、紅茶,也販售洋酒及以法式料理為主的洋食。ライオン喫茶店作為台北早期的洋食館,加上鄰近各官廳,常有許多總督府官員捧場,成為名流聚集之地。可惜這家喫茶店因「始政四十周年紀念台灣博覽會」將新公園作為第2會場而終止營運。

消失的風景

新公園的地理位置讓它從來不曾失去鎂光燈的關注。作為島都台北的中央公園,常被拿來和位處東京精華地帶、歲數差不多的日比谷公園做比較。1920年代前,自行車尚未普及,在新公園裡的自行車競賽可說是現代車展的前身,眾車主牽著愛車留下得意拉風的合影。另外東北側的空地常作為野球場、運動場之用。儘管1923年時更專業的圓山運動場成立之後,一些活動移師圓山舉行,但許多運動競賽仍優先選在城內的新公園舉辦。每年新公園的各種運動活動及學校聯合運動會往往引起轟動。

本篇完整內容,詳見薰風2017年 Vol.3