© 馮大衛

挺過明治維新「廢佛毀釋」的短暫風潮後,日本佛教一改昔日株守寺院與信徒的生活型態,開始以「開教」為名,向海外展開觸角。新納入帝國領土的台灣,當然就成為諸多布教師大展身手的舞台。領台初期,佛教各宗紛紛派出從軍佈教使,在本地開設日語學校、建立布教所、成立寺院,甚或進一步對本島人布教,並擔負改造風俗、輔翼政化的腳色,一步步在台灣紮下腳跟。但隨著戰爭失敗,這些人不得不放下一切,吞淚返國。而留下的寺院,在清除殖民統治痕跡的思想指導下,再加上僧制與文化的差異及隔閡,幸運者或還能有本地信徒維持,不幸的則被視為日產接收,或易宗改派、移轉用途,佛像甚或流落他方。過去這50年就宛如空華水月、春夢一場。

雖然成住壞空是世間常態,但因緣流轉,總有出人意料之處。

在台北天后宮內受信徒膜拜的空海像 © 馮大衛

1976年,一群日本僧侶出現在台北天后宮,要為這裏的弘法大師像舉行昇座供奉儀式。為什麼佛教的祖師像會出現在道教的天后宮當中呢?這有一段因由。

台北天后宮內的弘法大師空海像 © 馮大衛

日本時代的主角,現在成為配角。 © 馮大衛

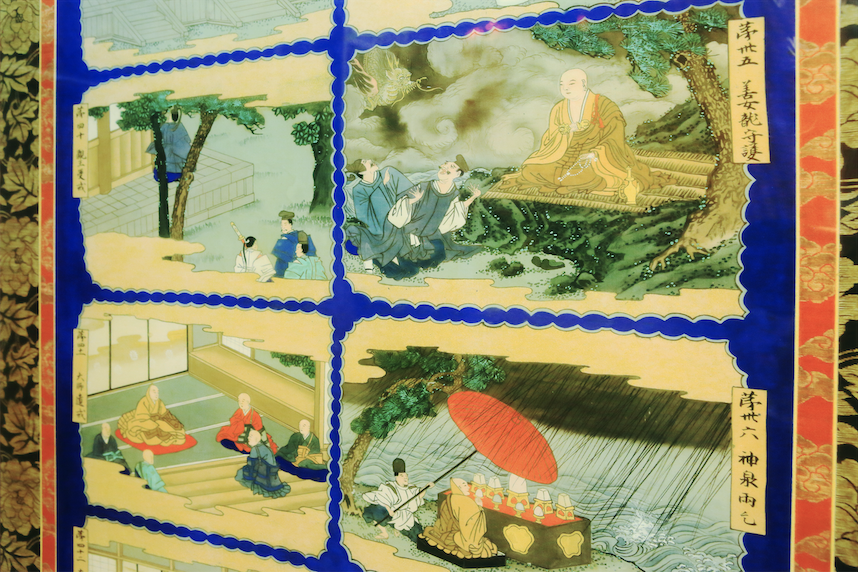

台北天后宮保存的弘法大師行狀曼陀羅 © 馮大衛

台北天后宮現址原為「新高野山弘法寺」,為真言宗在台布教的首席據點,戰後由天后宮進駐,轉為媽祖廟。原一應佛像及主尊弘法大師像被束之高閣,後來舊殿因隔壁舞廳火災延燒,木造殿宇全部燒毀,但弘法大師像及畫傳掛軸因及時搶救而幸免於難。當時天后宮總幹事的父親曾為弘法寺信徒,對大師木像一直遭閉藏一事掛懷於心。某日,總幹事因罹患感冒,昏沉臥病之中兩度弘法大師在夢境中顯現,給了木像重新定位的契機,因此有了今日天后宮兼奉弘法大師的面貌。

另一個例子是台中的法華寺。法華寺是在大正初年由來自九州佐賀縣的妙亨日持尼所建立,院名「信受院」,屬日蓮宗布教所。戰後交由本地居士管理,並改名「法華寺」。後來寺方取得產權,並由漢傳法師住持。可貴的是,繼任住持仍尊重這段歷史因緣,持續將妙亨日持法師列為開山祖師紀念。據闞正宗《台灣佛寺導遊(五)中部地區(上)》記載,當年佛寺改修,基於普遍觀感,一度曾擬將埋於寺域中的日持法師的靈骨遷出,正巧此時竟有多位日人來寺參訪,他們乃日持法師的姪孫等眾,謂法師在夢中顯靈催促,故急忙前來參拜。當時的住持大受感動,因此改變決定。另外當年開院時曾請來一尊「鬼子母」神像,此為佛典中兒童的守護神,亦為日蓮宗特有的護法神,有靈應事蹟流傳。故今日的參拜者,仍然可以看到這位開山祖師及鬼子母神的造像供奉於寺中。

吉野移民村街景(出自taipics.com)

位於花蓮縣吉安鄉的慶修院原為真言宗吉野布教所,是真言宗高野山金剛峯寺。

除此之外,原為吉野移民村的布教所,現今三級古蹟的花蓮慶修院,則是另一個溫馨案例。這裡戰後曾分別由居士與法師管理過一段時間,建築格局仍勉強維持著原有風貌,於1997年被指定為三級古蹟並展開修復,同時委託地方公益團體經營。在啟用典禮當時,曾邀數位日籍法師前來主持儀式,並有當年的居民組團出席,且原日籍住持的後人也列於其中,中斷至今的緣分才牽引起來。在經營團隊主事者福至心靈的一念下,發現了原來寺院主尊仍由該位法師保管供奉,因而促成了原始佛像在戰後重新返回原位的佳話,而此地也成為原日本開教寺院尋回其宗教內涵的少數案例之一。

日本時代結束至今70餘年過去了,當年開教的足跡逐漸模糊、風化,但某些不可思議的信仰因緣與割不斷的歷史記憶依然奇妙地殘留了下來,在這塊土地上繼續庇護與祂有緣的人們,並成為台日間親善友好的有形紐帶。