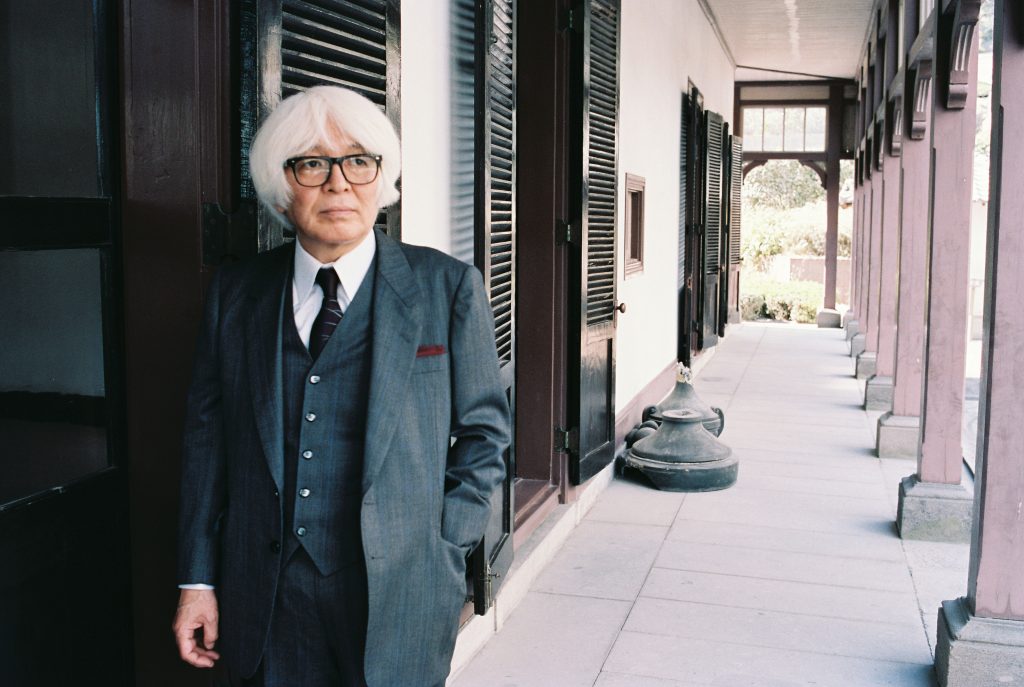

日本國民作家司馬遼太郎 © 文藝春秋

「灣生」—是一個存在已久,卻直到近年才受到矚目的特殊名詞。

灣生這個詞的含意隨著紀錄片《灣生回家》的賣座而廣為所知是幾年前的事了。敗戰已經過了整整的73年。這些在台灣出生的日本人們,在電影中或是在人生的最後才回到出生地,或是經過許多屈折的遭遇後殘留在台灣,渡過堪稱「數奇」的一生。這些故事的確賺人熱淚,也讓長久以來歌頌「台日友好」的台灣首度正視這些用人生連結了台日兩地的日本人們,讓大眾知道原來在戰後「引揚」之後,還有發生過這麼多感人的軼事。於是台灣人再也不必只能用虛構的《海角七號》來追憶那段台灣與日本同在一起的歲月,因為灣生本身就是台日一體的力證。

《灣生回家》片中返台尋根的灣生日本人(中)

第一次注意到灣生的存在,是在司馬遼太郎的《台灣紀行》書中。在戰後經過了20年,也就是1960年代後期日本才完全開放海外觀光,而一直到了1970年代日本人的海外旅行才真正開始「本格化」。但是開放的初期費用極為昂貴,一直要到70年代末期,日本人才可以利用物價差異來享受台灣之旅。也從這段時期開始,灣生大量造訪台灣這個過去的出生之地。

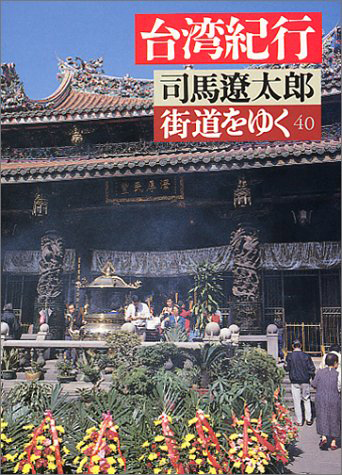

不只灣生的故事,其實魏德聖的《KANO》故事原型也早就出現在這本20年前的著作裏。同書最著名的,就是司馬與李登輝前總統間的對談錄「場所的悲哀」。該書做為《街道をゆく》的系列作,司馬心中把台灣視為「舊日本的延伸」這個概念是很清楚的。在台灣人民族認同的解讀上,司馬多少受到了時代限制而有所誤差,例如書中指出李登輝表示「台獨運動百害而無一利」,並且用司馬獨特修辭把台獨形容為「可燃性高的鄉土意識反而是禍根之源」。但是原住民對日本的情感、將鄭成功定位成「海獠的貴公子」以及把台南視作「海之城」等這些因為戰後黨國教育而讓台灣人早已生疏的深層意念,卻反而透過司馬這個外來者的視點而得到凸顯。司馬在台灣這個異鄉所感受到的莫名鄉愁,以及嘉農這個被遺忘的傳奇,間接地成為《海角七號》和《KANO》的養料而掀起了台灣的「懷日」風潮。

相較於《灣生回家》的主要人物大多生活於當時台灣東部的移民村,亦即由日本人構成的官營人造村落,《台灣紀行》中的灣生田中準造則是父親先單身在鹽水港製糖的花蓮港工場工作,並藉由同鄉的介紹從鹿兒島迎來了妻子,日後才轉勤至新營的鹽水港製糖本社。也就是說,新營才是田中真正生長的故鄉,也在這樣的成長環境中更加地融入本島人的生活。田中一直到六年級時才如其他日本人般帶著「衣服三套、行李兩件及現金一千元」離開台灣。回到鹿兒島後也像《灣生回家》中所說的與當地格格不入,尤其是鹿兒島的方言更是迫使田中得像學外文般地重新學起(因為在台灣講的是標準日文)。在《台灣紀行》中,司馬以身為記者的田中出發,從與新營名醫沈乃霖的再會敘述出過去的台日情誼、70年代時台灣仍廣存於民間的親日情感,以及新營這個城鎮曾有的光輝,再帶出二二八和白色恐怖這些歷史陰影。

日文版《台灣紀行》初版封面

司馬筆下的灣生故事不只有離別的感傷,還隱藏著對過去台灣歷史的某種清算。

《台灣紀行》裏的灣生故事,除了描述出了戰前台灣發展較為均衡、而不像戰後國府政權重北輕南的風貌外,在吉野村的部分也提到了原住民與日本人間的濃厚情感。關於這點,讓筆者想起了另一位自己所認識的灣生。

他就是日本台獨連盟本部盟員江見淨先生。

江見淨的父親江見政治是新竹軟橋水力發電所所長,在江見淨五歲多時就因水災殉職。江見淨後來以設計為業,著名的マルイ(丸井)百貨公司標誌「0101」就是出自他的手筆。這位典型灣生的台灣記憶中,就有一段與原住民間的故事。

某日江見與母親及兄姐在家,父親則是在發電所執勤。母親正忙於家事之際,突然有四、五個帶著刀槍、背著獵物的原住民進到庭院裏來。母親見狀大驚,雖然全身發抖但為了保護自己及小孩安全,也只好從家裏拿出防身短刀藏在懷裏出來面對,而江見78歲的大哥則是狂奔到發電所要找父親回來。

母親摟著兩個小孩恐慌地出來面對幾個原住民大漢,雖然語言不通但比手畫腳下發現似乎對方沒有敵意。過了不久後江見所長氣急敗壞地帶著武士刀回來,看到妻兒平安先是鬆了一口氣,而雙方「溝通」了一下之後,原住民似乎對掛在竹竿上曬的和服極有興趣,想用打來的山豬交換。雖然江見一家也很想吃肉,但清廉的江見夫人也就只有兩套日式服裝在替換、一套在竹竿上、一套現在穿著,所以不得不拒絕原住民的要求。壯丁們失望之餘,只好和江見家交換了鐵釘、針和一些廚房用品等部落不生產的鐵製品帶回山上。但就在要出門前,原住民們比手畫腳地嘲笑江見所長的武士刀細細長長的是女人用的武器、根本砍不死人,要像他們身上的番刀才是男子漢用的武器。

但剛好江見所長是劍道的有段者。而且身為薩摩隼人的武士魂也不容被嘲笑。於是所長要原住民們把山豬吊起後當場手起刀落刀光一閃,山豬頭應聲落地。原住民們見狀不但沒有感到敵意或是示威之意,反而大為佩服表示江見所長是真男子漢、真勇士,要江見所長的小朋友們今後若要到發電廠找父親,可以盡量找部落的年輕人來推トロッコ(人力鐵道車)上山,他們樂於為勇士之子服務。而80多歲的江見先生,至今還記得當時原住民青年所教唱的原住民歌曲。

其實司馬遼太郎在其他著作,就曾經提到如鹿兒島的「鄉中」、其他地方的「若者宿」和青年團等民俗,跟南島民族的青年集團風俗極為類似。而這個日本人和台灣原住民因為尚武而惺惺相惜的故事,也多少說明了大和民族和原住民間的精神相通之處。灣生是時代流轉下的產物,也是台日情誼的見證人。如果我們只在意故事的離合悲歡,而沒有去看到這些更深層的民族底流和戰前的台灣風景的話似乎有點可惜,於是狗尾續貂為文,希望能夠讓大家能夠從灣生故事裏看到更多的日本、更多的台灣。

因為我們曾經同屬亞洲最美麗的國家。