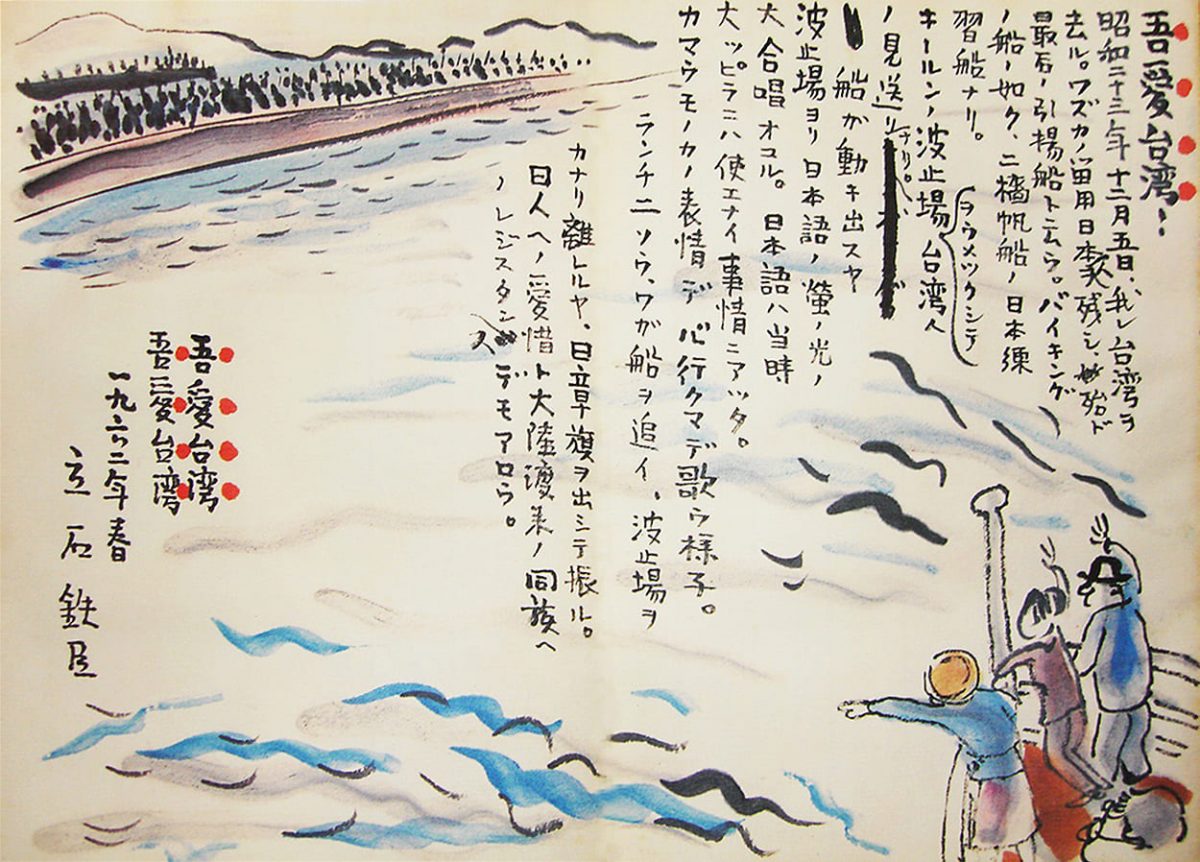

描繪引揚情景的〈吾愛台灣〉,出自《台灣畫冊》。(翻攝自薰風第6期)

他並沒有忘記台灣,而是把那段不無困惑但又充滿眷戀的記憶埋得更深,更深。

再一次回家

畫家立石鐵臣為了找尋創作題材曾兩次來到台灣。他雖然出生於台北,但是才剛上小學校就因父親調職,跟著家人前往東京。中學校畢業,他進入川端畫學校學習日本畫,後來搬到鎌倉跟著岸田劉生學西洋畫,並逐漸在畫展中嶄露頭角。一九二九年岸田過世後,他加入梅原龍三郎門下,三年間從鎌倉與東京間往返。一九三三年,他第一次回台環島寫生。由於寫生成果豐碩,隔年他決定再度來台,這次住了兩年多,並很快地以〈大稻埕〉拿下了當年台展的台日賞,成為台灣畫壇的新星。

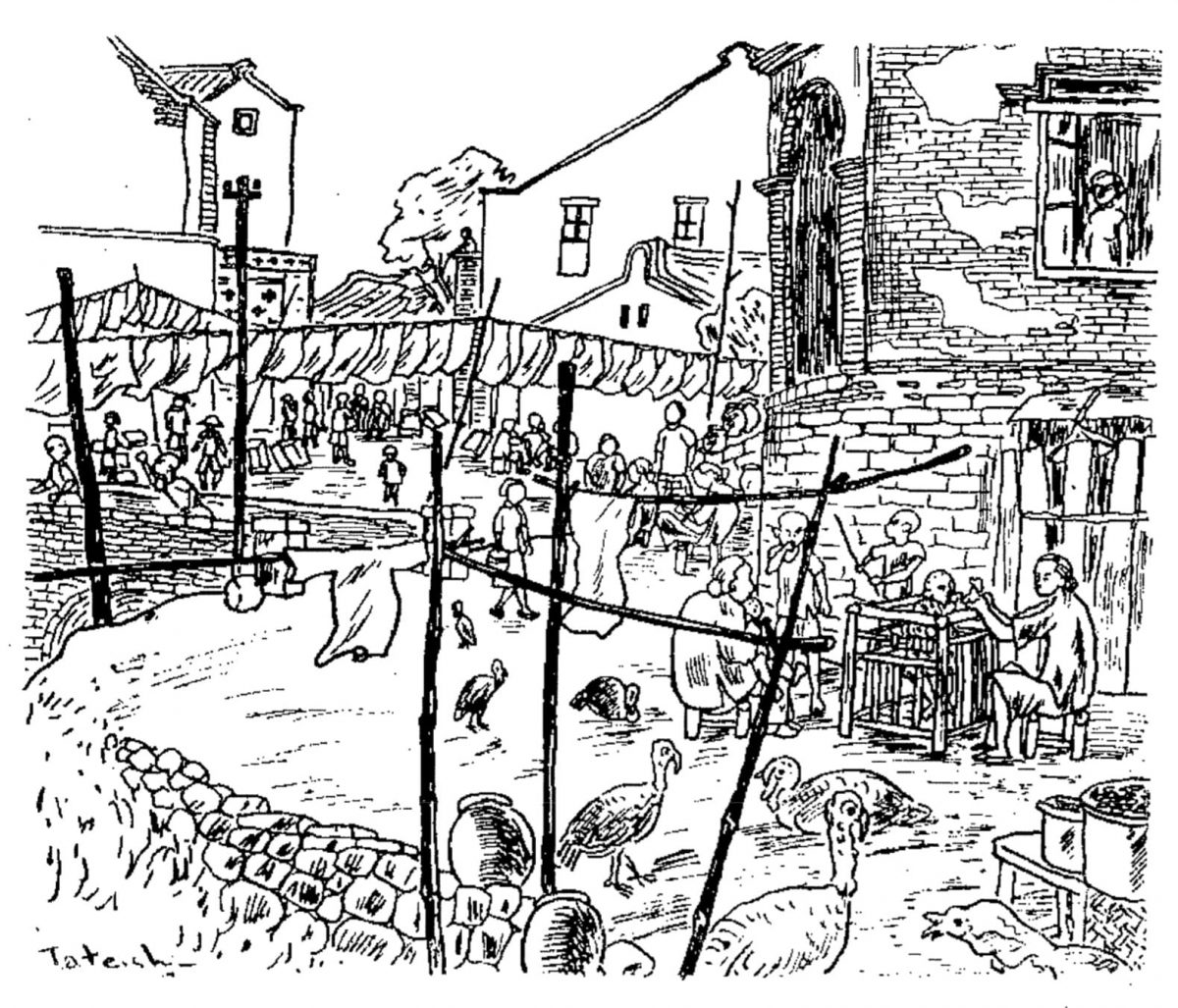

〈大稻埕〉,1940年。(翻攝自薰風第6期)

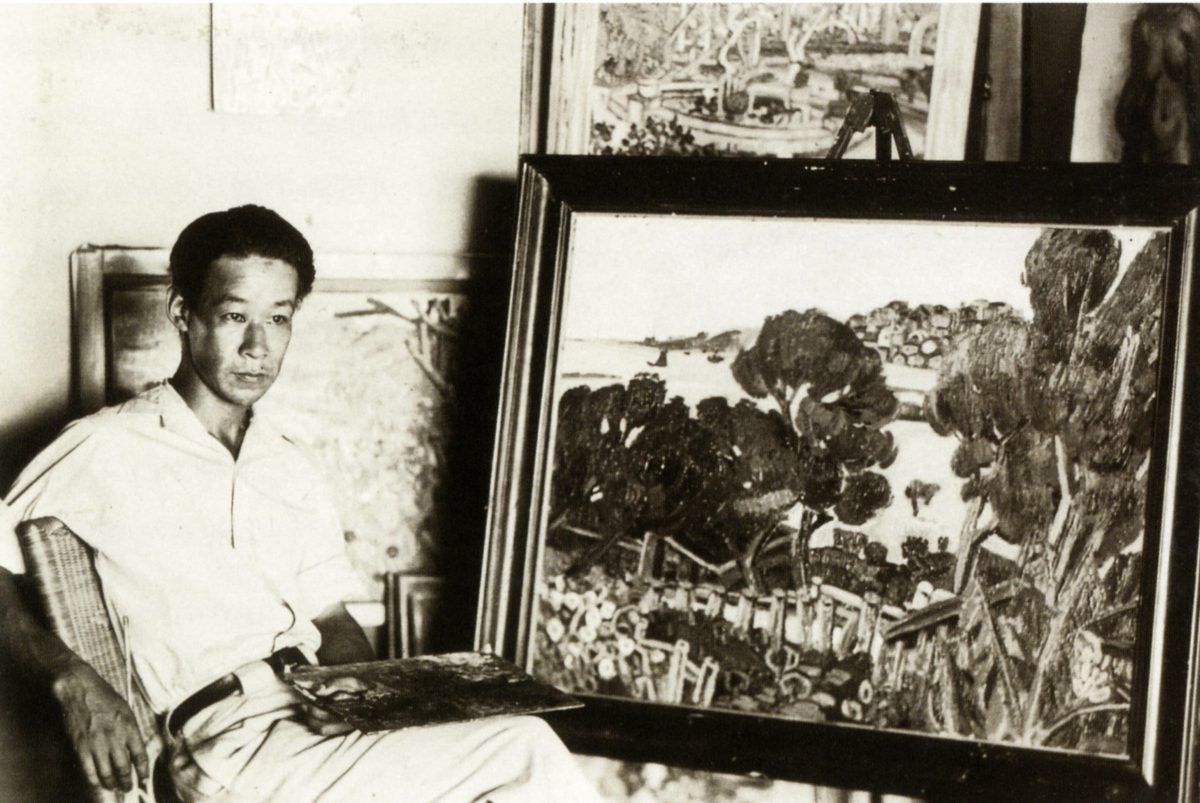

立石鐵臣於畫室,1930年。(翻攝自薰風第6期)

他的個性內向,碰到創作時又有直率不妥協的一面。他的兄長立石成孚在台北放送局工作,他來台時就居住在哥哥位於昭和町的家裡。台展入選時記者蜂擁而至,被記者包圍的他臉色微泛白,說自己只是專注在「純繪畫」上,無涉於音樂性與情感要素。此時,大嫂與妹妹從屋內走近告訴他「是特選呦!」,他又驚又喜地張大圓圓的眼睛。

立石鐵臣與立石成孚的家人,攝於1943年。後排左起為立石鐵臣、立石成孚,前排左起為立石鐵臣之妻壽美、長子光夫、成孚之妻秀子、成孚的長女玲子。(翻攝自薰風第6期)

立石以拜師學藝的方式來學畫,而非進入美術學校,他的創作觀也十分樸素且切實。他勤於寫生,不依靠既有的圖像,強調由個人視像出發,進而整理出一種繁而有序的風格。作品同時又給人強烈的既視感,足以讓人直覺地感受到作者的意圖。此外,他還特別留意林本源庭園,頗為著迷園裡順著走廊轉折而變化的人工景致,以及蒼鬱的百年老樹,並以此製作了不少畫作與版畫。

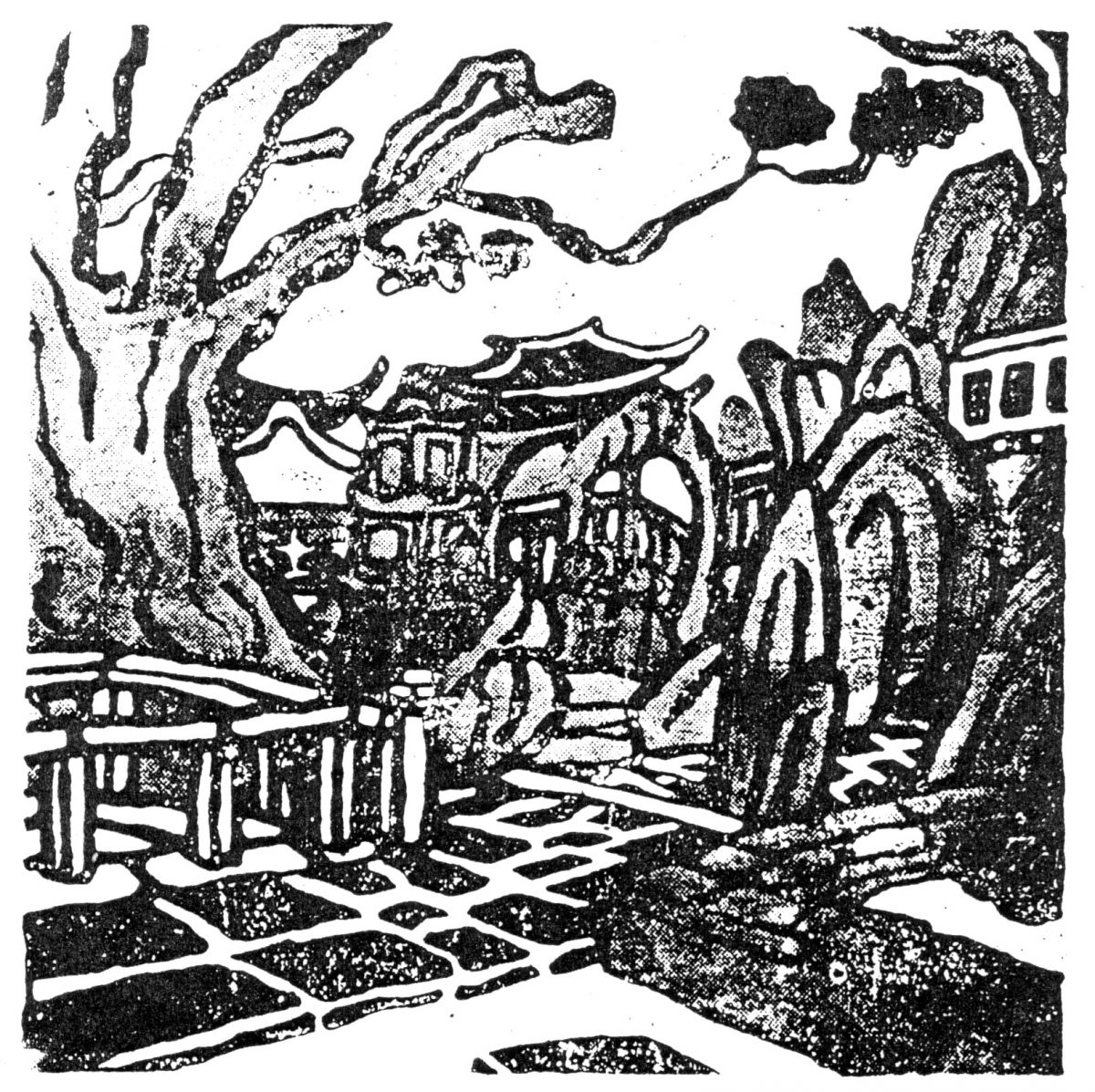

〈豪華的庭園〉,1942年。(翻攝自薰風第6期)

他在一九三六年回到東京後仍與台灣畫壇保持聯繫,持續參加台展,對台灣的想法則在最後決定來台定居時改變。一九三九年,他表示自己畫裡的紅色並不是所謂的地方色彩,而是跟著他從東京搬來的;真正的地方色彩不在於表面形式,而是自然發自風土教養的呈現。可以看出,此時他仍是個東京人。幾個月後他應聘來到台北帝大擔任繪製標本畫的工作,隔年發表著名的〈荒涼的景象—期待風土的花朵盛開〉,要大家看麵包樹的寬闊葉子與葉脈,從它的造型發掘台灣的風土之美。這樣的轉變表面上很突兀,但也只是個開始。之後,立石鐵臣建立了自己的家庭,從第二世社群與鄉土裡找尋歸屬感。

牆外的世界

一九四〇年代的台灣是在台第二世日人,或稱為「灣生」,在各領域嶄露頭角的時代。他們出生於台灣,成長經驗與渡台的父母不同,卻因為教育內容仍以內地為主體,加上與台人的各種隔閡,讓他們無法融入在地環境,認識台灣因此成為他們的世代任務。

立石鐵臣很快就在身邊看到兩種面對台灣風土的典型。一位是在台灣日日新報社工作的文學家西川滿,另一位則是主編《民俗台灣》的池田敏雄。西川喜愛用台灣民俗填滿他耽美、頹唐的文風。一九四二年,他與池田合作出版《華麗島民話集》時,專挑最特異的情節改寫虎姑婆故事。西川說「我不是民俗學者」,因此將素材原原本本記錄下來並加以研究的想法,他完全沒有。

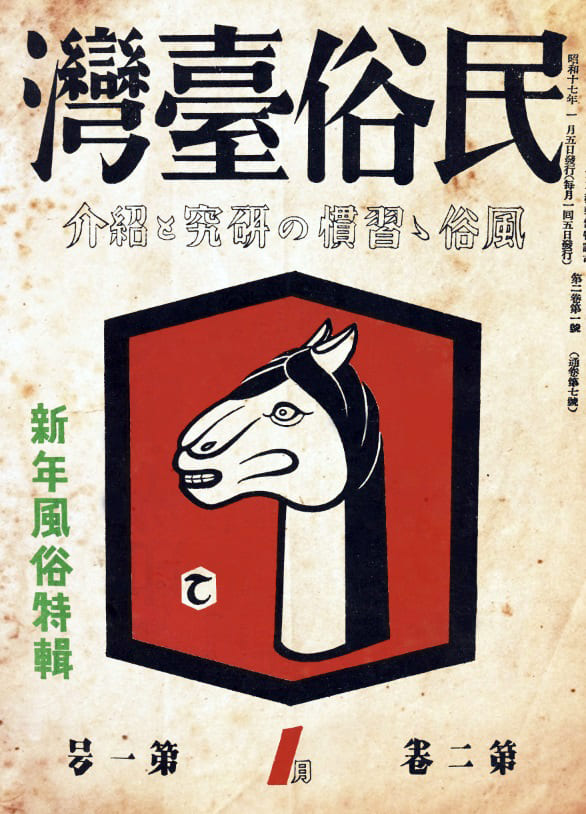

《民俗台灣》封面之一(翻攝自薰風第6期)

池田個性篤實,跟西川是不同典型。他時常穿著台灣服在萬華晃來晃去,記錄這裡的特殊風物,也因此被戲稱為「艋舺學派」鼻祖。當時他剛從龍山公學校轉任總督府情報部,利用下班時間負責《民俗台灣》的編務。這本雜誌除了提供灣生認識台灣的管道外,也是為了牽制戰爭時期的皇民化政策對台灣民俗的不當取締與破壞。

立石始終是以畫家的身份來理解台灣民俗,當然也了解內地人與本島人之間的隔閡。他曾在速寫裡戲稱自己與內地人住的地方叫「文化村」,村裡只有筆直單調的透視線馬路、電線竿及水泥牆,牆裡的文明到底有多高尚,只能憑藉想像。事實上,或許是因為對台灣民俗理解得更多,他在創作裡反而不太像西川滿任意取用台灣民俗的題材。

本篇完整內容,詳見薰風2018年 Vol.6