1963年完工,又被稱為「香蕉碼頭」的橫濱港出田町埠頭配置圖中,依然可見香蕉倉庫的存在。©宋濟達

(翻攝自薰風第2期)

日本人酷愛香蕉,遠近馳名。地處亞熱帶的台灣,香蕉也是主要特產之一。於是,可以想見,台日交往的歷史中,必定混雜著香蕉的味道。

據說,早在一九〇二年,便有人將台灣香蕉試銷日本。根據台灣香蕉大事年表紀載,基隆商人賴成發與日本郵船株式會社的都島金次郎合作,於一九〇三正式將香蕉裝船輸日,讓香蕉正式在日本神戶上市。其實,各位若曾踏足日本九州門司港,或許會循著手中旅遊書指引,造訪港邊「香蕉人」的人形公仔。香蕉人公仔的故事,述說的即是早年千里迢迢搭船來日本的台蕉抵埠後,若蕉身早已熟透且不宜繼續進入關門海峽,經由瀨戶內海直抵神戶與大阪時,即會就地沿街叫賣販售,也因此成為門司港邊特殊的台灣香蕉風情畫呢。

日俄戰爭後,日本對台灣各種物產,包括「台灣三白」(白米、蔗糖跟樟腦丸)需求殷切,且由於白米跟蔗糖等物資以南台灣為主要生產基地,高雄港的築港工程也就於一九〇八年後逐步展開。至一九二四年,高雄與橫濱間的定期航線開通後,可以想見高雄港的主要輸出品香蕉也曾搭上這段航線,串起高雄港與橫濱港的「蕉往」情誼。

嘉義街頭的香蕉小販。鄭喬維提供。

(翻攝自薰風第2期)

日本時代高雄港邊準備裝船外銷的台灣香蕉。鄭喬維提供。(翻攝自薰風第2期)

隨著越來越多「內地人」拜倒在台蕉的美味下,日本時代的台蕉輸日量,屢攀新高。根據早年的黨外省議員「郭大砲」—郭國基在一九六〇年代初質詢時,就曾提及日治時期台蕉輸日每年可高達三六〇萬籠之譜,是六〇年代初台蕉輸日數量的兩倍之多。

1969年競選立法委員時在宣傳車上以大砲凸顯敢言無懼形象的民主運動先驅郭國基。(維基百科)

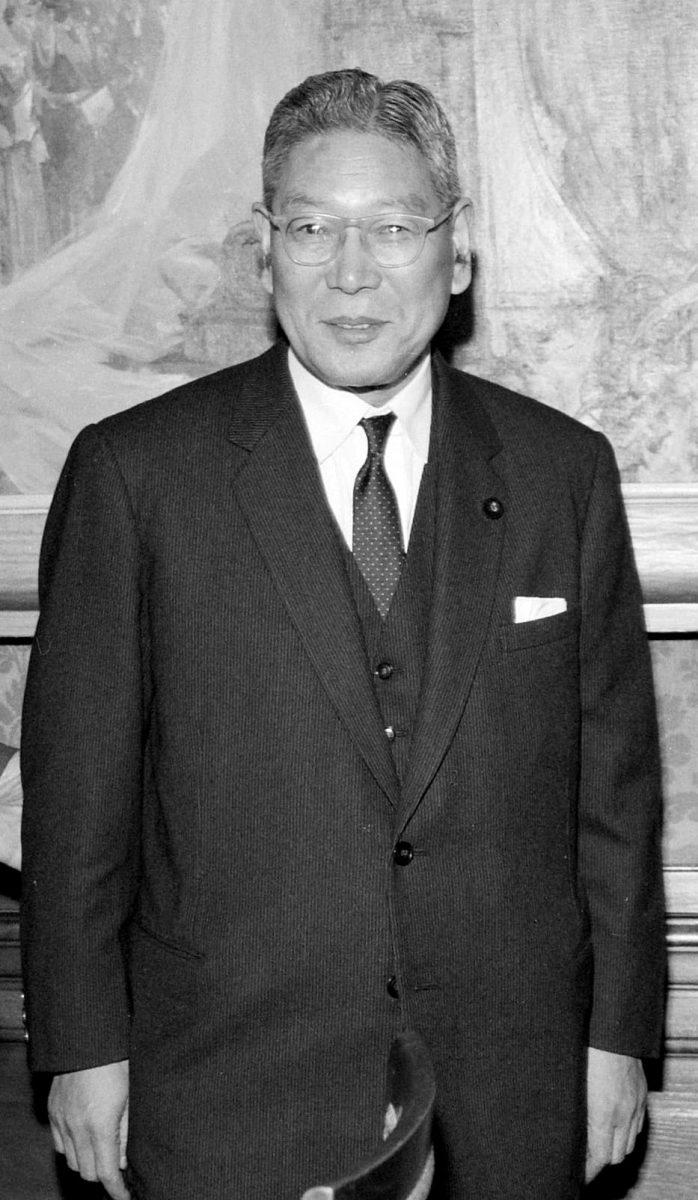

幸運的是,因戰事停擺的台蕉輸日,終於在一九六三年,由時任首相的池田勇人把香蕉列入自由貿易的品項中後,久違的「台蕉輸日潮」再次重現,並為當時的台灣貢獻年度總額的四分之一到三分之一的鉅額外匯。隨之,橫濱港內那座別名「香蕉碼頭」的「出田町埠頭」的闢建,正好也於一九六三年完全竣工。可以想見,恰巧趕上池田內閣開放台蕉進口的出田町埠頭,應該也曾湧進許多來自南國台灣的香蕉,而再度拉起橫濱港與高雄港的「蕉往」情誼。

第58、59、60任日本內閣總理大臣池田勇人。(維基百科)

從出田町埠頭望向橫濱市區。©宋濟達(翻攝自薰風第2期)

後來,隨著有「蕉神」稱號的吳振瑞接掌青果合作社理事主席,台蕉在日本市場佔有率高達九成以上,台灣蕉農個個口袋「麥克麥克」。當年的台蕉輸日傳奇,除了在高雄旗山寫下「茶店仔」(茶室)密度最高的奇蹟之外,也在高雄港留下一座為避免輸日台蕉在日曬雨淋下「破相」,而在一九六四年,由美援挹注八百萬元,在三號碼頭邊建造一棟二層樓的「香蕉棚」。

然好景不常,台蕉輸日在國民黨的政治惡搞下,於一九六九年三月上演了一齣以「金盤金碗」之名,行羅織政治罪名的把戲;把「蕉神」吳振瑞在一夜之間打為剝削蕉農的「蕉蟲」。此後,台蕉在日本市場的份額就兵敗如山倒,拱手將日本市場讓給菲律賓。

本篇完整內容,詳見薰風2017年 Vol.2