【日本語は次のページへ】

從京都相關出版品的數量來看,台灣人熱愛京都的程度堪稱世界第一,這樣的狂熱不只出現在出版市場,更直接反映在前往京都旅遊的人數上;近年來,台灣觀光客人數在京都始終名列前茅,2016年「入洛」住宿的台灣旅客人數僅次於中國,而這只不過是2011年來首次屈居二位。

京都的美融合了古典與現代,難以一言敝之;但實際上,在這世界級城市景觀的背後,存在著嚴格縝密的法規,以及守法且充滿城市驕傲感的市民,在官民齊心協力之下,造就了令世界讚嘆的京都。而在這之中,自2008年上任至今的門川大作市長是至關重要的人物。透過此次的專訪,門川市長暢談京都市的發展定位,以及近年來在鄰近國家造成話題的幾項觀光政策,使我不禁感嘆那些總是把「拚觀光」掛在嘴上的台灣政治人物,其實對於觀光的本質有著相當大的誤解。

京都不是「觀光都市」

在社群網站上相當活躍的門川市長令人印象最深的就是那一身不同於其他政治人物、非常京都的傳統和服,不論走到哪都是最佳的城市代言人。當問及他京都在城市行銷與觀光發展上有哪些具體戰略時,或許是早已習慣台灣政治人物的說辭,因此門川市長的論點反而令我有些意外。

他認為,京都並非是一座「觀光都市」,而只是在千餘年的歷史長河中,透過與自然景觀的共生、傳統技藝的傳承來活化其背後的宗教、生活美學與哲學而已。只不過這些作為剛好和「觀光」這件事被一起檢視罷了。此外,京都並不想做任何城市都能做的事;創造、發揮自己的特質並珍視在地文化,這才是京都的核心。

這樣的論點,實在和習慣誇口幾百億商機的台灣政客大相徑庭,也讓人見識到這位古都市長的格局。

不惜得罪市民的景觀政策

門川市長利用圖版說明廣告物規定的執行情況。

2014年9月1日,被媒體稱為「全日本最嚴格」的《改正屋外廣告物條例》正式實施。在此之前,京都市役所給予市民長達七年的「猶豫期」,讓民眾逐漸適應這個全國創舉。由於違規廣告物的撤除與改善費用須由民眾負擔,因此反對者不在少數。然而在公權力勇於貫徹下,加上民眾的諒解與配合,讓原本已有相當水準的市容更加升級。此一作法在台灣也引起不小的關注,可惜的是,台灣雖然也有針對廣告看板的相關規定,卻在事事講究「人情」的文化下,扼殺了讓台灣更加美好的機會。

四條通步道拓寬範圍,出自京都市役所。

在大刀闊斧取締違規廣告物之外,由京都市都市計畫局主導的「歩くまち・京都」(步行之都・京都)計畫也有卓越的成果;除了強化大眾運輸工具的便利性之外,也開發出日英兩種語言的APP,方便各國訪客隨時掌握行的資訊。其中,最令筆者注意的是2005年時,在商店街業者的盼望下,費時近十年,終於在2015年10月底完成四條通部分人行道拓寬的工程。這個對步行者極為友善的「仁政」,卻也意味著原本的車道必須減半的事實。身為台灣人的我,實在很難想像如此和開車族正面衝突的施政背後需要多大的勇氣,或許更關鍵的是,需要多高的人民素質才有可能實現。

以「高雄」為名的城市交流

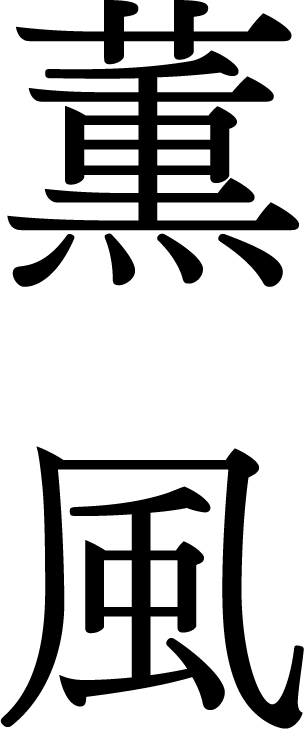

如同《薰風》過去所介紹的,台灣的高雄之名源自京都市右京區的高雄地區。在此歷史因緣下,近年來兩地時有人員互訪。然而以紅葉聞名的京都高雄地處郊區山間,大眾運輸較為不便,因此與市區相比台灣遊客少了許多。

2017年2月,由京都高雄地區官民代表組成的「京都・台灣『高雄』友好表敬訪問團」,帶著門川市長的親筆信造訪台灣高雄,為的是邀請高雄市加入由門川市長擔任會長的「世界歷史都市聯盟」——目前台南市及台中市皆為該組織成員。而身為高雄人的我,好奇地問了門川市長為何想邀請歷史不長的高雄市加盟,沒想到市長的回答再次展現充滿深厚涵養的大格局。

「雖然台灣高雄的歷史不長,但若加上京都高雄的話就非常有歷史了吧?」

具有開拓者精神的溝通者

訪談過程中,門川市長再三表示京都市民的支持與協力令他相當感動。作為市長,自己秉持著與市民抱持共同目標與願景的態度,施政方針一旦決定,即團結一致貫徹到底。在打造京都成為世界級景觀都市的道路上,門川市長展現了對於政治人物來說有較高風險的「開拓者」精神;而憑藉其成功扮演「溝通者」的角色,最終呈現出的成果又讓國內外各界給予高度肯定。

在中央政府的文化廳遷移到京都之後,這座以「世界文化首都」自許的千年古都依然以創造歷史為職志;除了極力爭取中央新幹線設站之外,為了皇室的興盛,京都市也期望能增加在京都舉行的皇室活動,讓更多皇室成員居住於京都,藉此實現「双京構想」。

讓我們透過門川市長提出的諸多見解來試著反思台灣吧。倘若主政者們也能多看一點「文化」、少看一點「商機」;多談一些「歷史」、少談一些「創意」,或許我們也有機會打造一座令外國人為之傾倒,甚至願意窮盡一生不斷造訪的美麗都市。