京都哲學之道的櫻花盛開美景 © 姚銘偉

「台灣的京都」

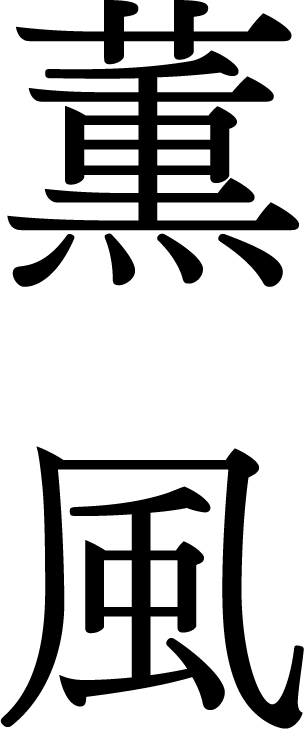

我曾在之前的撰文中探討過這句奇妙的口號。雖然我在《薰風》季刊的專欄名稱「洛東抄」也是因為我現居台南東區,所以借用台南作為古都的「洛」而命名,但是我從來不覺得台南東區跟京都的洛東地區很像。尤其前陣子不只台南,就連彰化也喊出要成為「台灣的京都」,然後拆日本時代的房舍不遺餘力。

前彰化縣長魏明谷(左)與群馬縣議長星野寬 © 魏明谷FB

扯的是這還是在跟群馬縣議會交流的時候講出來的。沒錯,就是擁有「富岡製糸場」這個世界文化遺產的群馬縣。在群馬縣議員團前說自己要成為台灣的京都,我實在很難理解這種邏輯和感性,但是京都這個王朝千年首都成為許多人的嚮往之地,嚮往到讓人「不讀空氣」而在群馬人面前說自己要成為離人家500多公里外的古都也不是那麼難理解的事情。不過如果想要成為「○○的京都」,請先學好兩件基本功:「打燈和種樹」。

2018年秋天,我又為了紅葉去了一趟京都。如果要單看紅葉,那麼再怎麼樣日本其實都比不過楓葉之國加拿大。但是日本,尤其京都的紅葉之所以引人入勝,就在於人造物和大自然美景的完美結合。如果讀過川端康成的《古都》,一定會對京都人把一年四季的美景都收納在京都這個小範圍裏的「箱庭」哲學感到印象深刻。不管是春天的櫻花、秋天的楓葉、冬天的雪景和夏天的祭典,都可以在京都各處找到你最愛的景點。京都或許沒有像美洲那樣壯麗的大自然,但是滿山的紅葉加上遠方的五重塔或是清水舞台;或是某個禪宗庭園濃縮成的小宇宙加上後方的山湖借景,立刻就「一座建立」了富涵幽玄意象的景觀。而這也是日本美學的精妙之處。

很多人都知道日本的各大名勝在特殊時節都會舉辦「ライトアップ」,也就是點燈開放夜間參觀。像東寺等著名古蹟,或許有許多人已經很熟悉她白天的風貌,但是這些名勝的夜間景觀又是截然不同的風情。不論櫻花盛開或是紅葉滿園的時刻,加上用心設計的照明之後簡直美到令人嘆為觀止。尤其是秋夜裏的東寺五重塔,在繽紛的紅葉花木襯托下就像金色佛國土降臨於俗世的風景,讓人只能讚嘆連連。

夜間的東寺五重塔 © Takashi Tomooka

東寺的大日如來(右)與阿彌陀如來 © Bamse

當然,這種需要大量照明的活動起源於現代,京都嵐山最近極受歡迎的「花燈路」甚至是2005年才開始的。不知為什麼同樣是在夜間投射,台灣不是在樹上掛一堆莫名其妙的流水LED燈弄得好像酒店玄關,不然就是把樹木間的燈光打得像林投姐拍照打卡處一樣。但是運用夜晚光源讓建築等人造物更加耀眼的美學,卻是培養自更早之前的時代。如果在夜間拝觀時造訪東寺,在欣賞完五重塔和紅葉構成的絕景之後,一定要參觀藥師如來所在的金堂和空海的精神結晶,也就是講堂裏的立體曼荼羅佛像群。你會發現雖然室內照明已經是現代的LED燈,但是他們卻講究光源得接近舊時代的油燈照明效果,所以我們才得以體驗古人在這種光線環境下所感受到的佛像群巨大魄力——不管是大日如來像用水晶作成、宛如真人目光的「玉眼」技法,或是在燈光照射下佛像後方的巨大背影,聳立在昏黃燈光裏的佛像,用感官的震撼讓人感受到偉大佛法的真實存在。

所以夜間拝觀雖然是近代觀光導向的新產物,但是這種觀光活動展現出來的美感卻是培養自過去歷史的累積和「幽玄」之美的傳統,這也是一樣是宮廟但人家就是不會整間都是霓虹燈和跑馬燈電光板的原因。

京都這座古都是人造景觀與自然風景的完美結合,所以在京都市內從來不缺綠色。而日本人也可以種植大量的櫻花樹,只為了一年裏不到一週的開花期,但卻是絕美的一週,同時也是帶來巨大經濟效益的一週。而所謂的紅葉季節也是如此。如果在11月前後拜訪京都,就會發現各飯店都會公告各大名勝的紅葉觀賞情報。白天時以紅葉名所永觀堂為首的各大景點固然美不勝收,顏色鮮明的紅葉再搭配上精心設計的夜間照明更是讓人流連忘返。

回頭阿彌陀像 © 禪林寺

正式名稱為「禪林寺」的永觀堂雖然草創時和東寺一樣同屬真言宗的道場,但是在幾代之後成了淨土宗的寺院。這裏的「回頭阿彌陀」本尊有個神奇的故事,號稱是該寺中興之祖永觀在某日繞著阿彌陀像行走念佛時,突然佛像從上面走了下來和永觀一起行走,還從前面回頭向他說道「永觀你好慢」。所以原本姿態正常的阿彌陀如來像就成了今天向左邊轉頭45度的奇特造型。

永觀堂的紅葉 © Gregg Tavares

這個故事當然信者恆信了。但是到了永觀堂不得不信的,就是大自然和歷史融合的風雅哲學。這個位於哲學之道和南禪寺旁,平日並不特別有人氣的古寺,一旦到了紅葉季就會成為京都最熱門的景點。在寺社林立的京都,永觀堂並不是特別有典故或是重要的景點,而在紅葉季節的京都,其他可供賞楓的名勝更是不計其數。這間並不算特別有名、特別重要、特別會賺錢的寺院,還是被京都人留了下來,而且庭園裏看似除了妨礙都更重劃以外毫無生產力的樹群,還能在每年秋季大賺觀光財。或許這可以給台灣許多要「成為京都」的城市主事者一些啟示。歷史和傳統,是從每個「現在」開始累積的。如果沒有這種氣魄和本地出發的觀點,那麼當然我們永遠都沒資格擁有文化累積,永遠都覺得許多房子要老不老拆了比較賺錢,然後永遠沒有自己的特色再繼續羨慕人家再繼續說要成為哪裏哪裏。

當然,成為有文化的城市不是要大家都成為懷舊大師級的戀舊癖,也不是什麼東西都是老的就好,像某個來台70年的勢力所代表的美學退化現象就是個文化史奇觀。但是停止羨慕別人、珍惜自身城市的文化資產,並且重視人文與自然間的平衡,卻是每個國家都能作到的。身為一個喜愛京都的台灣人,我真的希望有一天我們的城市也能開始有自己的思考、自己的特色和自己的美學,而不是每次都要成為京都的複製品。畢竟人家是連一間糖果店的歲數都超過台南開城歷史的古都啊!